2. 中国林业科学研究院森林生态与保护研究所, 北京 100091;

3. 中国林业科学研究院热带林业实验中心, 广西凭祥 532600

2. Institute of Forest Ecology, Environment and Protection, Chinese Academy of Forestry, Beijing, 100091, China;

3. Experimental Center of Tropical Forestry, Chinese Academy of Forestry Sciences, Pingxiang, Guangxi, 532600, China

桉树传统营林理论只注重营林措施对林木和林分木材产量的作用,极少关注营林措施对林下植被、植物多样性、植物功能群、碳储量、土壤理化性质和土壤微生物的影响,结果导致桉树人工林生态服务功能减弱,木材生产与生态服务失衡,影响人工林的生物安全、土壤安全、生态安全和持续经营。因此,迫切需要开展生态营林理论的探索与实践。德国是最早提出森林经营理论的国家,早在1795年就提出“森林永续利用经营理论”[1],1950年又提出“近自然森林经营理论”[2]。美国于20世纪80年代后期最早开始森林生态系统经营管理实践[1]。这些森林经营理论得到了世人的普遍认同,并成为指导森林可持续经营的理论基础[1]。最近,国内有学者提出“多功能森林经营理论”[3-4]。实践证明,在桉树人工林的经营管理中,无论是单纯追求木材生产的经营,还是单独追求生态系统服务的经营,均不能合理地权衡资源利用与生态保护的关系,也不能实现桉树人工林的可持续经营,甚至会出现生物、土壤和生态上的安全性问题[5-6]。因此,桉树人工林的经营途径必须从木材生产的最大化转变为木材生产与生态服务的权衡与协调。本文通过系统地研究营林措施与人工林生态服务功能关系的变化规律,分析不同营林措施对桉树人工林生态服务功能的作用机制,并通过桉树生态营林实践,建立起现代桉树生态营林理论体系。该理论强调科学权衡和协调木材生产与生态服务的关系,改变现行的“高强度干扰、高投入、高污染和低产量、低价值、低效率”的发展方式,推行“低干扰、低投入、低污染和高产量、高价值、高效率”的绿色发展方式,以实现桉树人工林的绿色高质量发展。

1 生态营林概念及与其他营林概念的区别 1.1 生态营林的概念生态营林是基于新时代生态文明建设的总要求,遵循森林生态系统可持续经营理论,通过营林制度、经营策略、经营途径和发展方式的创新,生态系统结构与功能的科学调控,达到木材生产与生态服务协同提升,育林资源消耗与生态负效应同步降低的目标,实现高质量发展的新型人工林培育技术体系。

1.2 生态营林与其他营林概念的区别生态营林是一种全新的人工林经营理论,与森林永续利用经营理论、近自然森林经营理论、森林可持续经营理论、多目标森林生态系统经营理论和多功能森林经营理论既有联系也有明显区别。森林永续利用经营理论强调单一商品或价值的生产,以单一的木材生产和木材产品的最大产出为中心,把森林生态系统的其他产品和服务放在从属的位置,其目的是通过对森林资源的经营管理,源源不断地、均衡地向社会提供木材和其他林副产品。这一理论主要考虑森林蓄积的永续利用,以木材经营为中心,忽视了森林的其他功能、森林的稳定性和真正的可持续经营。因此在20世纪50年代这一理论被近自然森林经营理论所替代。近自然森林经营理论强调以“自然更新—快速生长期—顶极群落期—自然衰退期”的整体尺度来经营森林,力求利用自然过程,保持系统结构和功能稳定在一个较高的水平,实现生态与经济统一的一种贴近自然的森林经营模式。该理论认为近自然森林的管理应该纳入生态系统整体关系来把握,森林经营应该遵循森林生态系统自身的演替发展规律。显然,这对于需要人为干预才能稳定的人工林,特别是速生丰产的短周期人工林(如桉树人工林)是行不通的。20世纪80年代提出的森林可持续经营理论,是指对森林、林地进行经营和利用时,以某种方式,一定的速度,在现在和将来保持生物多样性、生产力、更新能力、活力、实现自我恢复的能力,保持森林的生态、经济和社会功能,同时又不损害其他生态系统。森林可持续经营的宗旨是保证森林连续有效地满足当代人的物质生活、文化精神生活和无形的利益需求,同时有利于长期的经济与社会发展。最近,国内学者提出的多功能森林经营理论,与近自然森林经营理论和多目标森林生态系统经营理论是一脉相承的,但关于多功能森林经营定义,目前还没有一个统一认同的说法。曾祥谓等[3]认为,多功能森林经营是以营建多功能森林为目标,采取有效而可持续的经营技术和综合措施,充分发挥森林的生态、经济、社会、文化等多种功能,实现森林功能最大化的一种森林经营方式。显然,森林可持续经营理论和多功能森林经营理论忽略了不同森林中主导功能的分异,因此,这种可持续、多功能森林经营在桉树人工林中也是不完全适合的。因此,我们提出桉树生态营林理论,这一经营理论的核心是以木材生产为主导功能,同时强调木材生产与生态服务的权衡与协同,着力解决桉树短周期人工林经营过程中生物入侵、土壤退化、生产力不可持续的问题。

综上所述,从森林永续利用向林业可持续发展转变的过程可以看出,每一次新森林经营理论的产生都是人类对自然系统理解的升华。从森林与人类的原始和谐相处、森林的过度利用、森林的保护恢复到森林的可持续发展的历史演变过程表明,人类对森林的认识是一个实践、认识、再实践、再认识的逐步深化过程。森林经营理念也走过了单纯追求木材生产经济效益、永续利用森林、培育接近自然状态的森林到森林可持续经营的历程。生态营林是森林可持续经营理论在短周期人工林中的创新和发展。

2 生态营林的原则 2.1 “三低三高”原则生态营林主要是针对桉树短周期人工林存在的诸多生态问题,如生物入侵、土壤质量退化、长期生产力无法持续、生态安全性无法保障等提出的,要实现桉树人工林的可持续高质量发展,必须遵循“三低三高”的生态营林原则。即以高质量发展的“三低三高”改变低质量发展的“三高三低”。前者为“低干扰、低投入、低污染和高产量、高价值、高效率”,后者为“高强度干扰、高投入、高污染和低产量、低价值、低效率”。实践证明,现行的高强度干扰、高投入、高污染营林方式是无法持续的,长此以往,必然导致低产量、低价值、低效率。为什么“三低”可实现“三高”,而“三高”却导致“三低”,关键在哪。我们认为关键是通过生态营林(理论和技术创新)实现高产量、高价值和高效率。因此,要实现桉树人工林的高质量发展必须改革原有的低质量发展方式,采用高质量发展的生态营林方式。

生态营林强调坚持人工林发展的“三低三高”原则,是生态文明新时代对人工林高质量发展的要求,不能以牺牲生态环境为代价,“三低三高”是有机整体,需要协调统一,需要建立起一个从理论、技术、措施到示范的、完整的桉树人工林特有的生态营林理论和技术体系。

2.2 混交和结构优化原则现行的桉树人工林基本上都是短周期纯林经营,由于树种单一和结构简单,桉树人工林的质量普遍不高,特别是经营5代以上的桉树人工林。因此,在桉树生态营林中,应尽可能设计和经营混交林分,选择较耐荫的豆科植物、乡土珍贵树种与桉树混交,形成多树种和结构优化的人工林生态系统,利用树种的不同特性和优化的结构配置,实现桉树人工林木材生产与生态服务的权衡,使森林保持向健康和稳定的方向发展,以提升林分质量和效益,增强林分的可持续性。

2.3 生物多样性和土壤肥力维持原则现行的桉树营林方式将林下植被全面清除,导致林分生物多样性锐减,凋落物数量和质量下降,养分循环受阻,自肥功能减弱,土壤肥力难以维系。生物多样性是人工林生态系统的重要组成部分,对人工林稳定性、地力维持和可持续经营具有重要作用。因此,在桉树生态营林中,必须坚持生物多样性和土壤肥力维持原则,坚持用地与养地相结合,不能以掠夺方式消耗地力,避免长期、单一使用化肥和化学除草剂,而是要通过树种选择、树种搭配、林下植被保育、采伐剩余物有效管理、土壤肥力管理等措施提升森林的生物多样性和自肥功能,促进林地土壤肥力不断改善和提高。

2.4 木材生产与其他生态系统服务协同原则木材生产是人工用材林经营的主要目标,而生态系统服务是人工林实现木材生产功能的前提和基础。木材生产与其他生态服务存在密切的关系,具有协同性。在桉树经营中,片面地将其分开是不现实的,也是不可能的。人工林木材生产能力的提高可以增强生态系统服务功能,而生态系统服务功能的提升也有利于木材产量的增加,两者相辅相成,相得益彰。因此,在确保所经营的林地生态功能有所增强并能得到持久维持的基础上,优化桉树人工林林分结构和培育环节,积极探索推广桉树生态营林模式,增进木材生产与其他生态服务协同发展,以提高经济效益,实现高质量发展,维持林分的速生高产,保障国家木材安全。

2.5 最佳经营周期原则目前,桉树人工林经营不注重经营周期的合理性,存在经营周期越来越短的趋势,严重影响林分质量提升、林分生物多样性恢复和林地土壤质量修复,不利于人工林的高质量发展和可持续经营。因此,在桉树生态营林中,必须综合考虑林分的数量成熟、工艺成熟、经济成熟和生态成熟,四者有机结合,共同决定林分的最佳经营周期[7],确保木材生产与其他生态服务的权衡和协同,提高单位面积林分的蓄积量和质量,实现桉树人工林的高质量发展。

3 生态营林理论营林涉及森林营造和培育的全过程,桉树生态营林理论包括桉树人工林发育阶段理论、密度控制理论、树种混交理论、林下植被生态化管理理论、土壤肥力维持理论、木材生产与其他生态系统服务协同理论和最佳经营周期理论等。这些理论一起构成了桉树人工林生态营林理论体系。

3.1 桉树人工林发育阶段理论在林业生产上,为了有效地促进和调控森林的生长发育,将森林划分为不同的生长发育阶段。一般认为,无论是天然林还是人工林,从种子形成幼苗(或萌蘖出苗)或植苗造林起,直到林分衰老死亡的整个生长发育过程,都要经过6个生长发育阶段,即幼苗阶段、幼树阶段、幼龄林阶段、中龄林阶段、成熟林阶段和过熟林阶段,但不同树种所经历的每个阶段的时间长短(年限)不同[8]。对于速生树种人工林,幼苗(成活)阶段为1 a,幼树(郁闭前)阶段为2~3 a,幼林阶段为4~10 a,中龄林阶段为11~20 a,成熟林阶段为21~30 a,过熟林(衰老)阶段>30 a[8]。桉树人工林的生长发育规律与上述分类标准明显不一致,也就是说,这种划分生长阶段的标准不符合桉树的生长规律和特点,不能很好地指导桉树人工林的经营管理。根据桉树林分的生长规律及作为短轮伐期经营的特点,将其生长发育划分为如下5个阶段:幼树阶段、幼龄林阶段、中龄林阶段、成熟林阶段和过熟林阶段。

3.1.1 幼树阶段植苗造林当年属于幼树阶段。因桉树幼苗的生长十分迅速,幼苗阶段也十分短暂,一般为造林后2个月左右,因此,在造林后1 a的时间里主要是以幼树的状态存在,所以,将此阶段划分为幼树阶段是顺理成章的。这个阶段幼树主要以独立的个体状态存在,经造林后1~2个月的恢复期,苗木开始恢复生长,冠幅扩大,高度明显增加,造林后8~9个月,植株间开始出现树冠接触,个体间对空间和养分的竞争也随之出现,但尚未出现自然整枝这一幼林郁闭时的显著特征,且幼树的生长速度处于相对缓慢的状态,胸径年生长量约为3~4 cm,树高生长量约为4~5 m。

3.1.2 幼龄林阶段幼龄林阶段包括造林后2~4 a。这个阶段是从幼树个体生长发育阶段向幼龄林群体生长发育阶段转化的过渡时期,幼树树冠开始在行间郁闭,林木群体结构开始产生,森林环境开始形成,有利于林分的生长,开始进入树高和胸径的速生期,胸径年生长量可达5 cm以上,高生长达6~7 m,并出现树高和胸径的第一个生长高峰;由于林木树高和胸径快速生长的积累,使林分出现了拥挤的状态,林木开始出现个体分化,林冠下部开始出现大量的枯枝,枝下高迅速抬高。

3.1.3 中龄林阶段中龄林阶段包括造林后5~10 a。在这个阶段,人工林的外貌和结构基本定型,林木先后由树高和直径的速生时期转入树干材积的速生时期,出现材积的生长高峰;在林木群体的生物量中,干材生物量的比例迅速提高,而叶和枝的生物量的比例相对减少。

3.1.4 成熟林阶段造林后的11~15 a应属于成熟林阶段。在此阶段,桉树高生长量和胸径生长量均明显下降,胸径年生长量维持在2~3 cm,树高年生长量降至2 m左右,材积平均生长量开始下降,并与连年生长量曲线相交,标志着林分已进入数量成熟和经济成熟。这一阶段人为干扰明显减少,人工林生态系统逐渐趋于生态成熟。

3.1.5 过熟林阶段桉树人工林属于短周期工业用材林,以生产木片和板材为主,不可能将林分保留到过熟林阶段甚至衰老阶段,若按照中、大径材培育,桉树人工林也存在过熟林阶段,持续时间为15~25 a。这一时期,林分胸径和树高生长进一步减少,林冠长度缩短,叶面积下降,生产力明显降低,有的甚至出现树干心腐,标志着林分开始进入衰退期。但是也有例外,如东门林场21 a生的尾巨桉人工林,虽然林分生长量已不如15 a生前的生长量,但林木仍然保持较高的生长量和生产力,并未见有心腐现象[7]。

3.2 桉树人工林的密度控制理论林分密度是指单位面积林地上林木的数量[8]。林分密度不仅是制约林木个体和群体生长发育过程的关键因素,也是人工林培育过程中可人为调控的主要技术措施[9],对林分结构优化、木材定向培育、生态服务功能调控、生产力提升、土壤质量保持具有重要作用,是桉树生态营林的重要理论之一。

3.2.1 密度对桉树人工林个体生长的作用规律林木个体生长是指林木由于原生质的增加而引起的重量和体积的不可逆增加,以及新器官的形成和分化[8]。密度对林木个体生长的作用贯穿桉树人工林培育的全过程,是密度制约理论的核心。根据密度试验结果,在一个经营周期内(6 a),尾巨桉人工林林木个体的平均胸径、树高、单株材积和单株生物量均随林分密度的增加而递减,而且,随着林分年龄的增加,不同密度林分间个体生长指标的差异性减小。

相关分析表明,在林分密度为667~2 250株/hm2时,尾巨桉人工林林木个体生长指标(胸径、树高、单株材积和单株生物量)与密度表现为极紧密的负相关关系,表明密度对尾巨桉人工林林木个体生长的作用规律是密度越大,林木个体生长量越小。通常认为,密度对树高生长影响不大,但对桉树人工林而言,密度特别是高密度也是制约桉树树高生长的重要因素。

3.2.2 密度对桉树人工林林分生长的作用规律林分生长通常是指林分的蓄积量和生物量随着林龄的增加所发生的变化[8]。和密度对林分个体生长的作用规律不同,在一个经营周期,当密度为667~5 882株/hm2时,尾巨桉林分的蓄积量、生物量、碳储量和生产力与密度均表现为密度二次效应。在较低密度时,林分蓄积量、生物量、碳储量和生产力随着密度的增大而增加,当密度增至2 000株/hm2时,林分生物量、碳储量和生产力达到最大,此后,密度再增加,生物量、碳储量和生产力下降;林分蓄积量在密度为2 500株/hm2时达最大,此后,密度再增加,蓄积量下降。这表明密度对桉树人工林林分生长的作用规律存在一个最适密度范围,并随着林分年龄的增加,峰值向密度较小的方向变动,林分蓄积量的密度效应较生物量滞后。

3.2.3 桉树生态营林的合理密度理论在桉树生态营林中,造林密度除受到树种(无性系)、轮伐期、经营目的、立地条件、管理水平等诸多因素的影响外,还受到生物多样性保护、土壤质量保持等诸多生态服务功能权衡的约束。林分密度不同,群体结构不同,所形成的木材生产与其他生态服务功能的关系也不同。桉树要实现高质量发展的生态营林,需要林分形成有利于木材生产与其他生态服务功能权衡协调的群体结构。

林分密度是桉树生态营林中可人为调控的关键因子。在密度较低时,林木个体所获得的营养和资源空间较充足,个体竞争较小,有利于林木个体的生长。密度增大,营养面积减少,个体间对资源的竞争加大,从而影响林木个体生长。密度过高时,林木个体生长受到严重影响,进而影响林分的生长。因此,需要合理的林分密度,以协调个体与群体生长的关系。

树冠郁闭是森林成长过程中的一个重要转折点,能加强幼林对不良环境因子的抗性,减缓杂草的竞争,保持林分的稳定性,增强对林地环境的保护作用。在桉树生态营林中,造林密度(初始密度)受到诸多因素的影响,如桉树品种(无性系)、轮伐期、立地条件、经营目的、市场价格、集约管理水平等。一般来讲,林冠郁闭度与造林密度、立地条件、集约管理水平呈正相关。根据已有的桉树密度造林试验结果,以短周期经营的尾巨桉(Eucalyptus urophylla × Eucalyptus grandis)、巨尾桉(E.grandis ×E.urophylla)、巨桉(E. grandis)的最适造林密度为1 250~1 667株/hm2。一般培育大径材的造林密度可选择下限,以使林木个体有较大的营养空间;培育中小径材可选择上限,以充分利用生长空间和追求更大的林分材积生长量和生物生产力。

3.2.4 桉树生态营林的营养面积调控理论林分密度对桉树人工林林木个体生长和林分生长具有明显的密度制约效应,这一效应直接作用于树冠和林冠的生长发育。树冠代表着林木个体所占有的营养面积的大小,而林冠是林分结构、资源环境及其变化的主要驱动者。林冠结构是林冠要素(如冠幅、冠高、叶片、叶面积指数、枝条等)在空间和时间上的组成、结构及动态[10-12]。林冠结构及其变化直接控制着人工林生态系统与大气的物质和能量交换,与森林小气候、森林水文、森林养分循环密切相关[13-14],成为森林生态系统结构、功能及关键生态学过程的重要组分[11, 15],对生物多样性、生物生产力、碳固持及全球气候变化有着重要的影响[16-17]。合理确定造林密度,科学调控林冠结构和营养面积,是桉树生态营林成败的关键和有效途径。

桉树人工林的密度调控理论不同于其他树种,因为桉树无性系的顶端优势明显,侧枝欠发育,在林分条件下,桉树树冠生长不是持续增长型,造林后2~3 a树冠完全郁闭,并出现明显的自然整枝,树冠幅通常保持在2.5 m×2.5 m左右,4~5 a时为3.5 m×3.5 m,之后基本保持到成熟。桉树枝条细小,可通过修枝调节树冠营养面积和林冠结构,培育无节材,以提高林分生长量和干材质量。以修枝方式调控林分结构具有以下优点:

(1) 有利于桉树形成干形通直圆满、节眼少、木材质地均匀等特性,可提高木材产量、质量和出材率,拓宽木材用途,增加木材产品加工附加值,实现桉树定向培育和提质增效的目的。

(2) 通过修除桉树无效非营养枝、病枝、残枝和弱枝,可改善林木健康生长状况,减少养分消耗,促进林木生长发育。

(3) 修除的树枝叶覆盖在树干周围,可控制林下杂草生长,达到机械除草目的,枝叶腐烂分解释放营养回归土壤,可加速养分循环,有效改善林地环境。

3.3 桉树与珍贵乡土树种混交理论桉树与珍贵乡土树种混交理论是桉树生态营林理论的重要组成部分,选择适宜的混交树种、混交比例和混交方式,有利于提高桉树人工林的生态营林水平,促进桉树人工林的高质量发展。

混交林是由不同树种组成的植物群落,不同树种共同生活在同一环境中必然存在对某些资源(如光、温、水、肥、空间等)的竞争,根据竞争排斥原理,竞争相同资源的混交树种不能无限期共存,混交林树种的共存说明他们在群落中占据了不同的生态位。

在配置合适的人工混交林中,树种往往通过不同的适应性、耐性、生存需求、行为等来避开树种间的竞争,形成种间互补的对立统一关系。所以,营造混交林能否成功,完全取决于混交树种生物学和生态学特性的相同程度及发生竞争时的能力差,即不同树种的生态位关系。研究发现,在树种混交提升土壤质量修复效应的过程中,混交树种的选择是关键[18-20]。Forrester等[18]认为,混交林树种间有3种相互作用方式:竞争、竞争式减弱和促进,并综述了混交树种间这3种相互作用的过程和机理,得出种间竞争大于种内竞争时混交林生产力小于纯林,种间竞争小于种内竞争时混交林生产力大于纯林,而种间和种内竞争相同时混交林和纯林的生产力没有差别的结论。You等[19]研究发现,马尾松(Pinus massoniana)与红锥(Castanopsis hystrix)同龄混交将加剧马尾松与红锥的种间竞争,导致混交失败,而异龄混交却能降低种间竞争,提高森林生态系统的碳固持能力。Huang等[21]研究表明,生产上广泛栽培的桉树无性系属强阳性树种,与红锥、望天树(Parashorea chinensis)、大叶相思(Acacia auriculiformis)、降香黄檀(Dalbergia odorifera)等早期较耐荫的树种混交,有利于改善林分结构,提高凋落物的数量和质量,增强养分循环功能,改善土壤微生物组成结构和功能,所以,这些树种与桉树混交可以提高林分质量。

3.4 桉树林下植被生态化管理理论 3.4.1 林下植被的重要性林下植被是许多森林生态系统,尤其是热带、亚热带森林生态系统的重要组成部分[22-23]。在森林生态系统中,林下植被通过影响地上过程(如树木幼苗更新、物种多样性、演替、林木生产力)和地下过程(如有机物分解,土壤养分流动、循环与积累,土壤水分储存等),对森林生态系统产生影响,在驱动生态系统过程和功能中发挥着重要作用[22, 24-25],对森林生态系统的稳定性、生产力及养分循环等生态服务具有重要影响。在桉树生态营林中实施林下植被生态化管理对实现桉树人工林的高质量发展具有重要意义。

植物物种多样性与生态系统多功能性密切相关,物种多样性越高,其营养结构越复杂,稳定性越高,越能有效地广泛利用生态位空间,更好地适应扰动和抵抗入侵[26],增强生态系统多功能性。桉树林下的植物物种丰富度与乔木层、灌草层和群落总生物量呈极显著正相关[27]。虽然林下植被生物量对森林生态系统的生物量贡献不大,但林地资源的高异质性使其包含了整个生态系统中大多数的植物物种[28-29],也就是说,维持林下植物的多样性与稳定性对桉树林生态系统完整性的维护有重要意义。

3.4.2 植物功能群丧失的生态后果植物功能群是指在生态系统中具有相似形态特征和功能的物种组合,也就是对特定环境因素响应相似或对某些生态过程具有相似作用的物种集合[30]。目前国内外研究桉树林下物种多样性较多,但是关于桉树林下植物功能群与生态系统多功能性的维持机制的研究甚少[31]。相对于植物多样性,功能群组成以及功能群间的相互作用对群落生产力及其稳定性具有更重要的影响[32]。早期的许多研究表明,当某些植物功能群被有意地从生态系统中清除时,生态系统过程和功能会发生明显的变化[33-34]。此后,研究人类活动导致的植物功能群丧失如何影响生态系统过程和功能逐渐成为生态学领域的研究热点之一[35-36]。

近20年的研究表明,桉树连栽引起植物多样性显著减少或丧失[37-41]。究其原因,主要是桉树人工林采取的短周期连栽经营管理制度,该营林制度的轮伐期一般为5~7 a,每个轮伐期内均采取炼山、整地、施肥、抚育、施除草剂、采伐利用、采伐剩余物处置等生产环节,连栽产生干扰累积效应,从而对生物多样性产生负作用。大多数研究认为,桉树对生物多样性存在负效应。余雪标等[37]的研究认为,随着连栽代数的增加,桉树林下植被物种丰富度降低,多样性下降。Bauhus等[38]对间伐和施肥后6 a生的桉树林进行研究,发现桉树对植物多样性和土壤养分存在负效应。Kanowski等[39]研究了澳大利亚的雨林采伐后发展大规模的人工用材林对生物多样性的影响,发现桉树人工林和外来松人工林对生物多样性的正效应最小。温远光等[40-41]研究发现,广西东门林场桉树人工林第2代林的植物种类比第1代林减少了22种,减少率为31%;在同一地点,1998~2003年的小样方监测结果显示,第2代林比第1代林的植物多样性减少了50%。温远光等[41]还提出了初始植物繁殖体假说,认为林地初始植物繁殖体的丰富程度决定了桉树人工林物种多样性的高低;而短周期连栽使林下植物多样性无法恢复到造林前的初始状态,因此连栽必然导致植物多样性持续减少。我们最近的研究表明,现行的桉树营林方式下——短周期多代纯林连栽,桉树林下植物多样性严重丧失,并导致大规模的外来植物入侵。

Matsushima和Chang[42]在北方针叶林的研究中发现,林下植被去除显著增加了土壤表层的温度,导致净氮矿化速率和硝化速率增加;显著降低了科尔沁沙地樟子松(Pinus sylvestris var. mongolica)人工林土壤NH4+-N含量、潜在净氮矿化速率、微生物生物量碳和微生物生物量碳/氮比,提高了土壤有效磷含量,而对土壤NO3--N含量、潜在净硝化速率和土壤酶活性的影响不显著;林下植被是影响樟子松人工林土壤化学和生物学性质的重要因素,在森林管理和恢复过程中不应忽视林下植被的作用[43]。而在华南尾叶桉(Eucalyptus urophylla)和厚荚相思(Acacia crassicarpa)人工林中,去除林下植被后林地覆盖度降低,土壤表面光照增多,土温升高,0~5 cm土层土壤氮矿化和硝化速率显著降低,氮转换速率的降低导致土壤有机物含量降低,改变了土壤养分的可利用性;林下植被去除在短期内(去除处理半年后)并不会增加土壤有效养分,反而会降低表层土壤的氮矿化速率,这在土壤氮含量少的生态系统会对土壤氮素供应造成负面影响[44]。在尾叶桉人工林中,去除林下植被能显著增加土壤CO2 和N2O的排放通量,有利于CH4 的吸收[45]。林下植被去除会显著增加华南地区多种人工林的土壤CO2 排放通量[46]。Wang等[47]对华南地区具有30种乡土树种的混交林进行林下植被去除及添加翅荚决明(Cassia alata)实验,以评价林下植被管理对土壤呼吸的影响,结果表明林下植被去除减少了土壤总呼吸速率、土壤湿度,但提高了土壤温度。在桉树人工林中,去除芒萁(Dicranopteris pedata)占优势的林下植被会导致土壤温度增高、土壤水分降低,从而改变土壤食物网(微生物群落,线虫、小型节肢动物的密度)的组成,减缓凋落物分解的生态过程[48-49]。Zhao等[50]在桉树人工林的研究中发现,林下植被去除能增加土壤温度,降低土壤含水量,减少真菌生物量及真菌与细菌生物量比;林下植被能促进桉树人工林土壤微气候的维持,并成为土壤微生物群落的主要驱动者,林下植被是桉树人工林生态系统的重要组成部分,在经营管理中不应被去除。我们最近的研究表明,采用人工带状清除林下植被时,植物多样性与碳储量(或木材产量)为正协同关系,有利于多目标可持续经营;随着林下植被管理干扰强度的增加,林下植物多样性减少,而入侵植物功能群多样性则增加。同时去除表土层及林下植物导致植物多样性与碳储量(或木材产量)呈负协同关系,高频率除草剂施用虽能提高木材产量,但增加了外来植物的入侵[51]。

周晓果[31]研究发现:(1)不同植物功能群与土壤养分循环功能的关系具有不一致性。去除林下木本植物功能群将显著降低土壤养分的有效性,而去除草本和蕨类植物功能群则显著提高土壤养分的有效性。林下植被由多功能群组成(多样性高)的群落比单一功能群组成(多样性低)的群落更有利于凋落物的分解。(2)土壤氮转化速率对植物功能群去除的响应不一致。去除木本植物功能群将显著降低土壤氮氨化速率、硝化速率及矿化速率,而去除草本(含禾草)植物功能群则提高土壤氮氨化速率、硝化速率及矿化速率。木本植物功能群丧失导致土壤养分有效性降低和草本植物功能丧失导致土壤养分有效性提高是产生这一结果的主要原因。(3)去除林下木本植物功能群和去除林下草本(包括禾草和杂草)植物功能群将产生完全不同的土壤生态效应。去除木本植物功能群将显著降低土壤微生物碳氮含量、土壤微生物(Phospholipid fatty acid, PLFA)含量以及土壤酶活性,去除草本植物功能群则反之。木本植物功能群丧失导致的土壤养分有效性显著降低是主因。(4)地上植物多样性与地下微生物多样性存在明显的正相关关系。地上、地下群落间的多样性指数具有显著的线性正相关关系,地上植物群落多样性指数与地下土壤微生物群落PLFA含量也呈显著或极显著正相关。去除木本植物功能群对土壤微生物群落PLFA多样性指数的影响最大,而去除草本植物功能群对土壤微生物群落PLFA多样性指数的影响较小。其影响机制是去除木本植物功能群植物多样性丧失率高(40%~75%),而去除草本植物功能群的物种丧失率低(8%~25%)。林下木本植物功能群是影响土壤微生物多样性最重要的驱动因子。(5)地下土壤微生物群落多样性和土壤生态系统功能关系与地上植物多样性和土壤生态系统功能关系存在一致性。地上植物物种多样性的增加有利于地下土壤微生物群落多样性发展和土壤生态系统多功能的维持。(6)不同植物功能群提供或维持土壤生态系统多功能性的能力并不一致。桉树人工林下,木本植物功能群提供或维持土壤生态系统多功能性的能力显著强于草本植物功能群。导致这种现象的主要原因是,木本植物功能群因其能提供更多样化的凋落物及根系分泌物,能为地下微生物群落提供更多底物和生境,从而增强了土壤养分循环、养分储量、氮转化及酶活性等土壤生态系统多功能性。(7)桉树人工林连栽生态系统退化的机制,主要是通过连栽导致木本植物功能群丧失,引起土壤微环境质量恶化、养分有效性降低,影响土壤微生物多样性和土壤酶活性,使生态系统维持土壤多功能性的能力下降,最终导致整个生态系统退化。因此,在桉树人工林抚育中应保留林下的木本植物功能群,以增强土壤养分的有效性,提高土壤微生物生物量及酶活性,维持土壤生态系统多功能性[51]。

有研究表明,不同的植物对连栽重复干扰机制有不同的响应,连栽降低木本植物和k-对策种的数量,增加草本植物和r-对策种的数量[52-53]。我们近年来对长期研究样地的监测发现,连栽造成桉树林下植物功能群的替代现象,即随着连栽代数的增加,林下优势植物功能群(单一功能群的盖度>70%)存在由乡土木本植物功能群、乡土草本植物功能群向外来入侵植物功能群演变的趋势(图 1),而且,此种现象还相当普遍。因此,现行桉树营林方式导致林下植物功能群显著改变,从而影响生态系统多功能性的维持。

|

| a~c:以乡土木本植物功能群为优势;d~f:以乡土蕨类植物功能群为优势;g~i:以乡土禾草植物功能群为优势;j~l:以外来入侵植物功能群为优势 a-c: Plantations dominated by native woody plant functional groups; d-f: Plantations dominated by native fern functional groups; g-i: Plantations dominated by native gramineous plant functional groups; j-l: Plantations dominated by invasive plant functional groups 图 1 桉树人工林下的优势植物功能群 Fig. 1 The dominant plant functional groups under Eucalyptus plantations |

3.4.3 桉树林下植被的生态化管理

传统上,在人工林的经营管理中,林下植被清除是一项常用的抚育措施,用以防止林火、控制林下植被与林木的竞争以促进林木幼苗生长和更新[31]。大量的实践证明,这种传统经营方式导致林下植物多样性的丧失、土壤微环境和养分有效性的显著变化[42],危及生态系统稳定性和生态安全。因此,在桉树生态营林中,实施林下植被的生态化管理对于促进桉树人工林的高质量发展十分必要。

在桉树生态营林中,要把林下植被作为森林生态系统经营的重要组成部分,给予适当的保护和培育,尤其对木本植物要实施重点保护。在林地清理阶段,要避免全面炼山;在整地阶段,采用带状整地方式;在林分抚育阶段,采取带状抚育,只清除种植带上的杂草,保留有重要服务功能的木本植物。着力开展人工林林下植被组成、结构和功能与林分生产力作用规律的研究,注重木材生产与生态系统服务的权衡,通过林下植被的生态化管理保障桉树人工林的高质量发展。

3.5 土壤肥力维持理论针对桉树人工林多代连栽土壤有机质下降、化肥施用量持续增长、土壤肥力持续降低的状况,结合桉树生态营林实践,提出通过树种混交、林下植被保育、采伐剩余物有效管理、合理使用化肥等措施来维持土壤肥力,即乡土树种—土壤—微生物协同维持土壤肥力的理论。

3.5.1 土壤肥力学说土壤肥力是土壤的基本属性和本质特征,是土壤为植物生长供应和协调养分、水分、空气和热量的能力,也是土壤物理、化学和生物学性质的综合反映,对人工林的可持续经营具有重要作用。

土壤肥力学说是关于土壤肥力形成、影响土壤肥力形成的因素及土壤培肥理论和技术的综合。在自然状态下,土壤肥力是在气候、生物、母质、地形和年龄这5大成土因素综合作用下形成的。在森林经营条件下,土壤肥力是在自然因素和人为的整地、施肥、抚育、采伐等综合影响下形成的。土壤肥力的影响因素有养分因素(养分储量、养分强度、养分容量)、物理因素(土壤质地、结构状况、孔隙度、水分、温度等)、化学因素(土壤酸碱度、阳离子吸附与交换性能、土壤氧化还原性质、土壤含盐量等)和生物因素(微生物及其生理活性),这些因素共同影响土壤的肥力水平。土壤培肥理论和技术,是用地与养地相结合、防止肥力衰退与土壤治理相结合,保持和提高土壤肥力水平。在桉树生态营林中,主要是增施有机肥、种植绿肥和合理施用化肥,以及充分发挥森林生态系统的自肥功能。

3.5.2 桉树林地土壤肥力演变人工林连栽土壤肥力下降是世界性难题,受到全球的广泛关注。我们对桉树人工林的长期研究发现,桉树短周期多代纯林连栽导致林地土壤质量退化,即包括物理、化学、生物和生态属性的全面退化,具体表现:(1)土壤容重增加,孔隙度下降,持水能力降低;(2)土壤有机质、全氮、全磷、全钾、速效磷、pH值下降,C/N、C/P、N/P失衡;(3)土壤微生物PLFA总量、真菌、丛枝菌根真菌、放线菌、革兰氏阴性菌显著降低,革兰氏阳性菌显著增加,真菌/细菌失衡,土壤微生物结构明显改变;(4)营养循环破坏、净生物生产力下降、碳固持能力降低[7, 21, 31, 51-52, 54-55]。

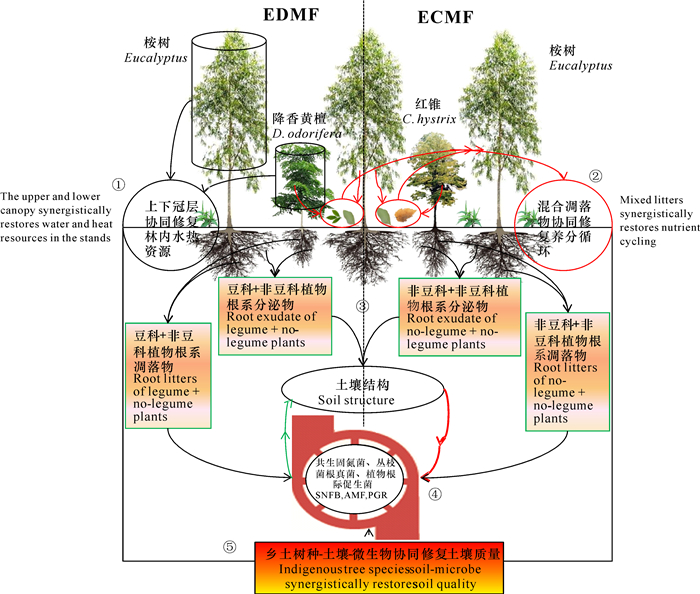

3.5.3 桉树林地土壤肥力维持和修复理论结合桉树生态营林实践,提出通过树种混交、林下植被保育、采伐剩余物有效管理、合理使用化肥等措施来维持土壤肥力,即乡土树种—土壤—微生物协同维持土壤肥力的理论。基于珍贵乡土树种与桉树混交,通过上下冠层协同维持和修复林内水热资源,通过混合凋落物和混合根系分泌物协同维持和修复土壤养分循环(主要是C、N、P),以及利用乡土树种与土壤微生物(主要是共生固氮菌、菌根真菌和根际促生菌)的共存关系协同维持和修复桉树人工林土壤质量(图 2)。

|

| ①珍贵乡土树种与桉树混交,建立复层林冠结构,改善林内水热资源,增加林内及土壤湿度;②形成混合凋落物,增加凋落物数量,提高凋落物质量,促进凋落物分解和养分释放;③增加根系分泌物的多样性,促进土壤结构形成、土壤养分活化、植物养分吸收、环境胁迫缓解等;④增加根系凋落物的数量和质量,为土壤微生物提供更多的物质和能量,增强微生物活力和土壤自肥功能;⑤利用乡土树种与土壤微生物(主要是共生固氮菌、丛枝菌根真菌和植物根际促生菌)形成的共存关系协同修复土壤质量。EDMF:桉树×降香黄檀混交林;ECMF:桉树×红锥混交林; SNFB:共生固氮菌;AMF:丛枝菌根真菌;PGR:植物根际促生菌 ①The precious native tree species were mixed, the multi-layer canopy structure was established, the water and heat resources in the forest were improved, and the forest and soil moisture were increased; ②It forms mixed litters, increases the quantity of litters, improves the quality of litters, and promotes the decomposition and nutrient release of litters; ③ It increases the diversity of root exudates, promotes the formation of soil structure, soil nutrient activation, plant nutrient absorption, and environmental stress mitigation; ④It increases the quantity and quality of root litters, provides more materials and energy for soil microorganisms, and enhances microbial activity and soil self-fertilizer function; ⑤ Soil quality is synergistically restored by utilizing the co-existing relationship between local tree species and soil microorganisms (mainly symbiotic nitrogen-fixing bacteria, arbuscular mycorrhizal fungi and plant rhizotrophic bacteria).EDMF: Mixed Eucalyptus×D. odorifera plantations; ECMF: Mixed Eucalyptus×C.hystrix plantations; SNFB: Symbiotic nitrogen-fixing bacteria; AMF: arbuscular mycorrhizal fungi; PGR: plant growth-promoting rhizobacteria 图 2 桉树与珍贵乡土树种混交维持和提高土壤质量的机理 Fig. 2 Mechanism of mixing Eucalyptus with precious native species to maintain and improve soil quality |

3.6 地上与地下生物的协同理论

在桉树人工林的经营管理中,地上与地下生物的协同作用常被忽略。地上植物对地下生物和土壤养分循环有很大影响,是地下生物的物质和能量来源,是维持地下生物生存与发展的保障。地下生物种类繁多,数量巨大,功能多样,包括植物根系、微生物和动物等。地下生物直接参与了养分的活化、转化、吸收和运输等过程,是地上植物生产力和养分利用率的重要驱动者。因此,地上与地下生物的协同理论对实现桉树人工林的高质量发展具有重要作用。

3.6.1 地上与地下生物群落的耦合关系在森林生态系统中,地上与地下生态系统内各要素间存在紧密而复杂的相互关系,并主要通过物质和信息的交换,实现各要素间的相互作用。而系统各组成要素之间的作用机制主要依赖于植物和微生物所分泌的信号物质[56-60]。越来越多的证据表明,地上生物与地下生物之间联系紧密,地下生物是地上生物多样性和生产力的重要驱动力[61-62]。地下生物包括根系、微生物和动物,其数量巨大,例如, 全球根系生物量大约是地上生物量的3/4,地球原核生物(细菌、古菌)氮量相当于植物氮量的10倍[63-64]。地下生物全程参与了土壤养分的转化、迁移、固定和植物吸收等过程,对地上植物养分利用效率具有重要影响。反过来,地上植物是地下生物的物质和能量来源,对地下生物和土壤养分循环也有很大影响[65]。因此,地上与地下生物紧密偶联,并显著影响植物氮、磷的利用效率。

3.6.2 地上与地下生物群落的协同理论地下生物是个“黑箱”,由于观念和技术手段的限制,过去几十年并没有完全认识到地下生物在植物养分高效利用方面的重要地位。目前,农业科学界已经将重心转向地下生物的调控,通过遗传育种方式筛选具有优良根系的作物品种、添加外源生物物质促进根系活力、施用生物肥料改变土壤养分转化过程、增强微生物-根系共生体系的构建等措施,进而提高养分利用率,降低传统物理和化学调控的使用成本和环境风险,达到增产、增效、优质和环保的目标[65]。

森林土壤微生物组成受气候、土壤、森林类型、营林制度等多种因素的综合影响。在森林生态系统中,森林和林木维持生长的重要能量来源是通过凋落物分解并向土壤中释放营养成分的形式获得的,凋落物分解对森林生态系统土壤肥力的维持和优化极为重要,同时,土壤肥力又是植物生长的主要营养动力源,也是林地地力自我培肥的主要途径。通过研究森林生态系统自肥功能,探讨土壤氮磷转化微生物组成的演变规律,提出提高功能微生物多样性的措施,可以促进森林生态系统养分循环,增加森林土壤养分生物有效性,降低养分的损失,提高化肥利用率。

3.7 木材生产与其他生态系统服务协同理论木材生产是人工用材林经营的主要目标。生态系统服务是指生态系统所形成及所维持的人类赖以生存的自然环境条件与效用[66],以及人类直接或间接从生态系统得到的所有收益[67]。生态系统服务被分为供给服务、调节服务、支持服务、文化服务4种服务类型[68]。木材生产属于生态系统服务中的供给服务。由于生态系统服务种类的多样性、时空异质性以及人类使用的选择性,生态系统服务种类之间的关系出现了多变性、复杂性和不确定性,表现为同时增加或同时减少或者此消彼长的情形[69-71]。木材生产与其他生态系统服务协同理论是指导桉树生态营林中木材生产服务与其他生态系统服务之间的权衡与协同决策,实现木材生产与其他生态系统服务同时得到增强的理论。

3.7.1 木材生产与其他生态系统服务互联互作理论木材生产与其他生态系统服务存在密切的关系,具有协同性。人工林木材生产能力的提高可以增强生态系统服务,而生态系统服务的提升也有利于木材产量的增加,两者相辅相成,相得益彰。森林生态系统服务之间是相互联系、相互作用的有机整体,在自然状态下,通过自组织作用保持生态系统服务的平衡、协调状态;在人为偏好某一生态系统服务时会导致其他生态系统服务减弱,甚至丧失。在桉树人工用材林经营中,偏好并寻求木材生产最大化,把木材生产作为唯一的森林生态系统服务需求,忽略了木材生产与其他生态系统服务之间的互联互作关系,因而导致其他生态系统服务减弱,甚至丧失。

3.7.2 木材生产与其他生态系统服务协同理论木材生产与其他生态系统服务协同理论包括生态系统服务权衡、形成、供给、传输、使用和尺度效应等。在人工林生态系统中,生态系统服务之间的权衡至关重要。所谓权衡(Tradeoffs)是指某些类型生态系统服务的供给由于其他类型生态系统服务使用的增加而减少的状况[72]。他既是人类选择利用生态系统服务的决策过程,也是服务关系响应选择性利用而出现的外在表征[73]。生态系统服务权衡在时空方面可分为3种类型:空间上的权衡、时间上的权衡以及可逆性权衡[68, 72],而在权衡效应方面存在6种权衡类型:无相互关联、直接权衡、凸权衡、凹权衡、非单调凹权衡以及倒“S”型权衡等[74]。在现行桉树营林中的权衡属于倒“S”型权衡,即在一定范围内提高木材生产服务不会降低其他服务,但过度偏好并强调木材生产最大化将使其他服务急剧下降。桉树木材生产与其他生态系统服务协同理论强调权衡木材生产与其他生态系统服务的关系,促使生态系统服务之间保持在正协同状态,从而获得高质量的木材生产与其他生态系统服务。

3.8 最佳经营周期理论 3.8.1 经营周期的定义森林的经营周期也叫轮伐期,是指林分从种植到砍伐利用的时间长短。人工林的轮伐期通常是根据林分的成熟度来确定的。森林成熟的种类可分为工艺成熟、数量成熟、经济成熟、生理成熟等。理论上,森林的数量成熟和生理成熟分别是确定森林主伐年龄的最低年限和最高年限。但是,由于森林经营目的、用材性质的不同,还应该以工艺成熟、经济成熟来决定轮伐期。因此,我国用材林轮伐期的确定主要以森林的数量成熟和工艺成熟为依据。1987年,Kimmins[75]提出生态轮伐期的定义,指在一定经营方式下给定立地恢复到干扰前生态状况所需的时间。2017年,我们提出了桉树人工林生态成熟的定义,即立地(土壤质量)恢复到造林前的状态,并作为判断人工林最佳轮伐期的重要依据[76]。

3.8.2 桉树最佳轮伐期理论我们认为,桉树最佳轮伐期是依据林分数量成熟、工艺成熟、经济成熟和生态成熟综合确定的最佳采伐时间。我们的研究表明,13 a和21 a轮伐期桉树人工林生物量碳储量显著高于7 a轮伐期的。生物量碳储量是桉树人工林生态系统的最大碳库,13 a轮伐期桉树人工林生物量、生态系统年平均碳储量分别高达(19.54±2.29) t·C/(hm2·a)、(38.31±4.54) t·C/(hm2·a),均分别显著高于7 a轮伐期的[(10.78±0.50) t·C/(hm2·a)、(34.41±1.10) t·C/(hm2·a)]。从应对气候变化的视角出发,现行的7 a短轮伐期经营方式并非获得最佳固碳效果。而在21 a轮伐期中,桉树人工林生物量、生态系统年平均碳储量较13 a及7 a轮伐期已有显著下降,因此,作者认为,在南亚热带,巨尾桉人工林的最佳轮伐期确定在13 a左右较为适宜,这与经济效益的最大化一致[7, 76-77]。

4 生态营林实践我们依据桉树生态营林理论,于2011年开始,在广西凭祥中国林业科学研究院热带林业实验中心建立45 hm2桉树生态营林试验基地(其中40 hm2为桉树纯林及其混交林,5 hm2为对照马尾松林)。近6年的实践表明,采取“低干扰、低投入、低污染”的生态营林方式,获得了“高产量、高价值、高效率”的营林效果,彰显了生态营林的广阔前景。

4.1 桉树生态营林试验设计 4.1.1 试验林构建2011年11月,对试验区中的40 hm2马尾松林实施采伐。2011年12月对采伐迹地进行炼山和人工清理,于2012年春季按“双龙出海+珍贵乡土树种”模式(图 3)种植桉树,分纯林和混交林。桉树纯林的造林密度均为1 333株/hm2,窄行的行距为2 m,株行距为2 m×2 m,宽行为7 m;混交林包括桉树×红锥(C.hyxtrix)混交林、桉树×降香黄檀(D.odorifera)混交林和桉树×望天树(P.chinensis)混交林。混交林中,桉树与珍贵树种的混交比例为8:2,桉树按纯林规格造林,珍贵乡土树种种植于宽行内,株数为720株/hm2。试验林地的管理及抚育措施一致,均为人工全垦整地,深20 cm。人工挖穴,规格为50 cm×50 cm×30 cm。桉树种植前7 d,每穴施300 g复合肥作基肥,定植后的第2年,追肥1次,每穴施200 g桉树专用肥;珍贵乡土树种不施肥。2012年和2013年秋季,进行人工抚育,沿等高线作业,抚育带宽1.0~1.5 m,深度≥20 cm。2013年12月后,停止人为干预,让林下植被自然恢复。2016年进行第2次砍草抚育,砍倒的草全部覆盖林地。

|

| 图 3 试验林分构建 Fig. 3 Experimental stand construction |

4.1.2 试验设计理念

长期以来,国内外对桉树发展有3大疑问:在短周期纯林连栽制度下桉树人工林的长期生产力能否保持?桉树人工林生态服务功能能否长期维持?有千年人工林文明的中国,通过完善和改变营林方法,能否既保证木材高产、稳产又增强生态服务?

针对当前热带亚热带人工林经济价值较高、生态风险较大(如桉树人工林),生态功能较强、经济价值较低(如相思树种人工林),以及经济价值高、生态功能较强、效益迟缓(如一些珍贵树种)等人工林经济功能与生态功能不协调等问题,开展基于生态功能与经济功能协调的多目标生态高值人工林生态经济范式设计,在研究思路上将人工林结构与功能、生态与经济有机结合,在实现人工林木材生产不减、比较效益倍增的同时,实现生态服务功能的提升;在设计理念上将短期效益与长期效益相结合、速生树种与慢生树种相结合、广普性用材与珍贵用材相结合、单一木材需求与生态服务的多目标需求相结合、生态服务提升与经济价值提升相结合;在技术方法上利用低干扰、低投入、低染污的绿色生态营林技术,实现桉树人工林绿色高质量发展。

大量的研究表明,现行的高强度干扰、高投入、高污染的短周期纯林连栽方式下,桉树人工林的木材生产和生态系统服务均无法持续。笔者及其团队秉持“桉树木材产量不减、生态环境质量不下降”的桉树生态营林和科学发展理念,科学权衡桉树木材生产与生态环境保护的关系,从营林制度、经营策略、经营途径和发展方式4个方面探索桉树绿色生态营林理论与技术。6年的研究结果表明,采取低干扰、低投入、低染污的生态营林方式完全可以实现既保证桉树木材高产、稳产又增强生态服务,打破了“桉树木材产量和生态服务不可兼得”的魔咒,从而为世界桉树人工林的绿色可持续发展提供新思路和示范样板。

4.1.3 试验设计及处理试验按照随机区组设计方法,设置Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ副区(图 4),即3个重复,每个重复设立8个1 hm2试验小区,其中4个小区为火烧清理林地(炼山),4个小区为人工清理林地。在每个重复中的1,2小区是桉树纯林;3,4小区是桉树×红锥混交林;5,6小区是桉树×降香黄檀混交林;7,8小区是桉树×望天树混交林。在每个小区设置6种试验处理(图 4),即CK:对照;H:施复合肥;HN:施复合肥+氮;HC:施复合肥+生物炭;HW:施复合肥+施除草剂;GF:施复合肥+套种绿肥。对照处理林地为每穴施300 g氮磷钾复合肥(N:P2O5:K2O=6:18:6)作基肥;施复合肥处理为在对照的基础上每穴再施200 g氮磷钾复合肥(N:P2O5:K2O=15:9:6);施复合肥+生物炭处理为在施复合肥的基础上每穴再施500 g以毛竹为原料的生物炭;施复合肥+氮处理林地为在施复合肥基础上每穴再施100 g氮肥(尿素);施复合肥+施除草剂为在施复合肥的基础上,加施除草剂,除草剂处理为2013年5月喷施含量为30%的草甘膦,浓度为15 000 mL/hm2;施复合肥+种绿肥处理林地为在施复合肥的基础上,在桉树和珍贵乡土树种行间套种4行山毛豆(Tephrosia candida),行距50 cm。2014年1月,在每种处理区设置1个30 m×20 m样方,共计144个样方,分别于2014年1月、2016年1月和2018年1月对144个样地的植物多样性、土壤理化性质、土壤微生物群落结构等进行调查取样分析。这里仅以2018年1月的调查结果进行分析和比较。

|

| 图 4 试验分区设计图 Fig. 4 Experimental area design |

4.2 生态营林实践效果评价 4.2.1 林分生物量和生产力

6年的桉树生态营林实践表明,在6 a生试验林分中,桉树纯林(n=36)中桉树的平均胸径、树高、蓄积量、生物量、生产力分别是(11.74±1.07) cm、(17.04±0.88) m、(133.17±29.30) m3/hm2、(100.89±22.25) t/hm2和(16.81±3.71) t/(hm2·a)。桉树×红锥混交林(n=36)中桉树的平均胸径、树高、蓄积量、生物量、生产力相应为(12.38±0.87) cm、(17.57±0.71) m、(146.96±24.97) m3/hm2、(111.34±18.97) t/hm2和(18.56±3.16) t/(hm2·a);混交林中混交树种红锥的平均胸径、树高、蓄积量、生物量、生产力相应为(6.98±0.86) cm、(9.01±1.32) m、(7.89±2.47) m3/hm2、(10.19±2.94) t/hm2和(1.70±0.49) t/(hm2·a)。方差分析结果表明,混交林的生长指标均显著高于纯林(P < 0.05),也显著高于东门林场现行经营方式下的6 a生桉树人工林[平均胸径11.20 cm,树高17.10 m,蓄积量125.51 m3/hm2,生物量78.05 t/hm2,生产力16.08 t/(hm2·a)[52]]。

与35 a生造林前的马尾松林相比,马尾松林平均胸径、树高、生物量分别是26.37 cm、17.87 m、107.55 t/hm2,加上更新林木的生物量(25.74 t/hm2),马尾松林的生物量为133.29 t/hm2。由于马尾松林的密度很低,仅274株/hm2,其林分生物量与6 a生的桉树×红锥混交林的生物量(121.53 t/hm2)仅相差9.68%。

此外,在混交林中,在生态营林的同时还培育了乡土珍贵高价值林分,参与混交的珍贵树种红锥、降香黄檀和望天树均生长良好,实现了长短结合、一般用材与珍贵用材结合、木材生产与生态服务协同发展的生态营林目标。

4.2.2 群落生物多样性据对造林前的马尾松林的群落调查,在5个1 000 m2的调查样方(5 000 m2)统计,共有维管束植物176种,其中乔木60种,灌木47种,藤本45种,草本24种。在试验林分,据对144个样地(调查面积3 600 m2)的调查统计,共有维管束植物193种,其中乔木57种,灌木49种,藤本48种,草本39种。试验林分的植物种类数有所增加,主要是草本植物增长较大,增长了62.5%。试验林分的群落植物多样性组成和结构与造林前的马尾松林没有明显差别,但从不同植物功能群的覆盖度来看,试验林分的草本层明显以禾草占优势,而造林前的马尾松林下却以蕨类植物占优势。可见,生态营林方式实现了林下植物多样性的维持和保育。

4.2.3 林分土壤肥力试验林分土壤有机碳、全氮、全磷、全钾分别为(27.41±5.77) g/kg、(1.60±0.19) g/kg、(0.22±0.12) g/kg和(6.54±1.17) g/kg,35 a生造林前的马尾松林相应为(25.35±3.01) g/kg、(1.07±0.14) g/kg、(0.27±0.02) g/kg和(3.51±0.26) g/kg。可见试验林分的土壤有机碳、全氮和全钾高于造林前马尾松林,而土壤全磷低于马尾松林。生态营林方式有效减缓地力下降,部分养分明显提高,提升土壤肥力的自维持能力。

4.2.4 林分经济效益采用净现值法比较桉树现行营林方式(东门)与生态营林方式(凭祥)的经济效益,前者的净现值为(15 336.00±456.28)元/hm2,内部收益率为(36.70±1.06)%;后者中,桉树纯林的净现值和内部收益率分别为(25 198.24±5 586.19)元/hm2和(64.11±7.06)%,桉树×红锥混交林相应为(27 827.75±4 761.02)元/hm2和(69.65±1.77)%,桉树×降香黄檀混交林分别为(28 769.53±5 868.39)元/hm2和(71.41±2.64)%,桉树×望天树混交林分别为(28 492.18±5 720.94)元/hm2和(70.89±2.41)%。方差分析结果表明,无论是纯林还是混交林,生态营林方式经营的桉树人工林的经济效益均显著高于东门现行的桉树林分(P < 0.05),且生态营林中,混交林的经济效益比纯林更优(经济效益不含混交树种)。

5 结语生态营林是基于新时代生态文明建设的总要求,遵循森林生态系统可持续经营理论,通过营林制度、经营策略、经营途径和发展方式的创新,生态系统结构与功能的科学调控,达到木材生产与生态服务协同提升,实现高质量发展的新型人工林培育技术体系。6年的实践表明,采取“低干扰、低投入、低污染”的生态营林方式,获得了“高产量、高价值、高效率”的营林效果,实现了长短结合、一般用材与珍贵用材结合、木材生产与生态服务协同提升的生态营林目标,对推动我国现代林业高质量发展具有重要指导作用。

| [1] |

惠刚盈, 赵中华. 森林可持续经营的方法与现状[J]. 世界林业研究, 2008, 21(特刊): 1-8. |

| [2] |

惠刚盈, 胡艳波, 徐海. 结构化森林经营[M]. 北京: 中国林业出版社, 2007.

|

| [3] |

曾祥谓, 樊宝敏, 张怀清, 等. 我国多功能森林经营的理论探索与对策研究[J]. 林业资源管理, 2013(2): 10-16. DOI:10.3969/j.issn.1002-6622.2013.02.003 |

| [4] |

陆元昌, 刘宪钊, 雷相东, 等. 人工林多功能经营技术体系[J]. 中南林业科技大学学报, 2017, 37(7): 1-10. |

| [5] |

温远光, 周晓果, 喻素芳, 等. 全球桉树人工林发展面临的困境与对策[J]. 广西科学, 2018, 25(2): 107-116. |

| [6] |

刘世荣, 杨予静, 王晖. 中国人工林经营发展战略与对策:从追求木材产量的单一目标经营转向提升生态系统服务质量和效益的多目标经营[J]. 生态学报, 2018, 38(1): 1-10. DOI:10.3969/j.issn.1673-1182.2018.01.001 |

| [7] |

ZHOU X G, WEN Y G, GOODALE U M, et al. Optimal rotation length for carbon sequestration in Eucalyptus plantations in subtropical China[J]. New Forests, 2017, 48(5): 609-627. DOI:10.1007/s11056-017-9588-2 |

| [8] |

沈国舫. 森林培育学[M]. 北京: 中国林业出版社, 2001.

|

| [9] |

张建国. 森林培育理论与技术进展[M]. 北京: 科学出版社, 2013.

|

| [10] |

FRANKLIN J F, VAN PELT R. Spatial aspects of structural complexity in old-growth forests[J]. Journal of Forestry, 2004, 102(3): 22-28. |

| [11] |

HANSEN M, POTAPOV P, MARGONO B, et al. Response to comment on "High-resolution global maps of 21st-century forest cover change"[J]. Science, 2014, 344(6187): 981-981. |

| [12] |

周晓果, 温远光, 朱宏光, 等. 大明山常绿阔叶林冠层垂直结构与林下植物更新[J]. 应用生态学报, 2017, 28(2): 367-374. |

| [13] |

BRODERSEN C, POHL S, LINDENLAUB M, et al. Influence of vegetation structure on isotope content of throughfall and soil water[J]. Hydrological Processes, 2000, 14(8): 1439-1448. DOI:10.1002/(ISSN)1099-1085 |

| [14] |

WHITEHURST A S, SWATANTRAN A, BLAIR J B, et al. Characterization of canopy layering in forested ecosystems using full waveform lidar[J]. Remote Sensing, 2013, 5: 2014-2036. DOI:10.3390/rs5042014 |

| [15] |

周晓果, 温远光, 朱宏光, 等. 2008特大冰冻灾害后大明山常绿阔叶林林冠结构动态[J]. 生态学报, 2017, 37(4): 1137-1146. |

| [16] |

PAN Y, BIRDSEY R A, FANG J, et al. A large and persistent carbon sink in the world's forests[J]. Science, 2011, 333(6045): 988-993. DOI:10.1126/science.1201609 |

| [17] |

GAO H, HRACHOWITZ M, SCHYMANSKI S J, et al. Climate controls how ecosystems size the root zone storage capacity at catchment scale[J]. Geophysical Research Letters, 2014, 41(22): 7916-7923. DOI:10.1002/2014GL061668 |

| [18] |

FORRESTER D I, BAUHUS J, COWIE A L, et al. Mixed-species plantations of Eucalyptus with nitrogen-fixing trees: A review[J]. Forest Ecology and Management, 2006, 233(2/3): 211-230. |

| [19] |

YOU Y M, HUANG X M, ZHU H G, et al. Positive interactions between Pinus massoniana and Castanopsis hystrix species in the uneven-aged mixed plantations can produce more ecosystem carbon in subtropical China[J]. Forest Ecology and Management, 2018, 410: 193-200. DOI:10.1016/j.foreco.2017.08.025 |

| [20] |

WANG H, LIU S R, ZHANG X, et al. Nitrogen addition reduces soil bacterial richness, while phosphorus addition alters community composition in an old-growth N-rich tropical forest in southern China[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2018, 127: 22-30. DOI:10.1016/j.soilbio.2018.08.022 |

| [21] |

HUANG X M, LIU S R, WANG H, et al. Changes of soil microbial biomass carbon and community composition through mixing nitrogen-fixing species with Eucalyptus urophylla in subtropical China[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2014, 73: 42-48. DOI:10.1016/j.soilbio.2014.01.021 |

| [22] |

NILSSON M C, WARDLE D A. Understory vegetation as a forest ecosystem driver: Evidence from the northern Swedish boreal forest[J]. Frontiers in Ecology and the Environment, 2005, 3(8): 421-428. DOI:10.1890/1540-9295(2005)003[0421:UVAAFE]2.0.CO;2 |

| [23] |

WARDLE D A, JONSSON M, BANSAL S, et al. Linking vegetation change, carbon sequestration and biodiversity: Insights from island ecosystems in a long-term natural experiment[J]. Journal of Ecology, 2012, 100: 16-30. DOI:10.1111/jec.2011.100.issue-1 |

| [24] |

BARDGETT R D, WARDLE D A. Aboveground-belowground linkages: Biotic interactions, ecosystem processes, and global change[M]. Oxford: Oxford University Press, 2010.

|

| [25] |

QIAO Y F, MIAO S J, SILVA L C R, et al. Understory species regulate litter decomposition and accumulation of C and N in forest soils: A long-term dual-isotope experiment[J]. Forest Ecology and Management, 2014, 329: 318-327. DOI:10.1016/j.foreco.2014.04.025 |

| [26] |

TILMAN D, REICH P B, KNOPS J M H. Biodiversity and ecosystem stability in a decade-long grassland experiment[J]. Nature, 2006, 441(7093): 629-632. DOI:10.1038/nature04742 |

| [27] |

温远光, 陈放, 刘世荣, 等. 广西桉树人工林物种多样性与生物量关系[J]. 林业科学, 2008, 44(4): 14-19. |

| [28] |

GILLIAM F S. The ecological significance of the herbaceous layer in temperate forest ecosystems[J]. Bio Science, 2007, 57(10): 845-858. |

| [29] |

何志斌, 赵文智, 常学礼. 荒漠绿洲过渡带植被空间异质性的可塑性面积单元问题[J]. 植物生态学报, 2004, 28(5): 616-622. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2004.05.005 |

| [30] |

BLONDEL J. Guilds or functional groups: Does it matter?[J]. Oikos, 2003, 100(2): 223-231. DOI:10.1034/j.1600-0706.2003.12152.x |

| [31] |

周晓果.林下植物功能群丧失对桉树人工林土壤生态系统多功能性的影响[D].南宁: 广西大学, 2016.

|

| [32] |

白永飞, 陈佐忠. 锡林河流域羊草草原植物种群和功能群的长期变异性及其对群落稳定性的影响[J]. 植物生态学报, 2000, 24(6): 641-647. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2000.06.001 |

| [33] |

TRIPAHTI S K, SUMIDA A, SHIBATA H, et al. Growth and substrate quality of fine root and soil nitrogen availability in a young Betula ermanii forest of northern Japan: Effects of the removal of understory dwarf bamboo (Sasa kurilensis)[J]. Forest Ecology and Management, 2005, 212(1/2/3): 278-290. |

| [34] |

WARDLE D A, WISER S K, ALLEN R B, et al. Aboveground and belowground effects of single tree removals in New Zealand rain forest[J]. Ecology, 2008, 89(5): 1232-1245. DOI:10.1890/07-1543.1 |

| [35] |

MURUGAN R, BEGGI F, KUMAR S. Belowground carbon allocation by trees, understory vegetation and soil type alter microbial community composition and nutrient cycling in tropical Eucalyptus plantations[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2014, 76: 257-267. DOI:10.1016/j.soilbio.2014.05.022 |

| [36] |

ZHANG J J, LI Y F, CHANG S X, et al. Understory management and fertilization affected soil greenhouse gas emissions and labile organic carbon pools in a Chinese chestnut plantation[J]. Forest Ecology and Management, 2015, 337: 126-134. DOI:10.1016/j.foreco.2014.11.004 |

| [37] |

余雪标, 钟罗生, 杨为东, 等. 桉树人工林林下植被结构的研究[J]. 热带作物学报, 1999, 20(1): 66-72. |

| [38] |

BAUHUS J, AUBIN I, MESSIER C, et al. Composition, structure, light attenuation and nutrient content of the understorey vegetation in a Eucalyptus sieberi regrowth stand 6 years after thinning and fertilization[J]. Forest Ecology and Management, 2001, 144(1/2/3): 275-286. |

| [39] |

KANOWSKI J, CATTERALL C P, WARDELLJO-HNSON G W. Consequences of broadscale timber plantations for biodiversity in cleared rainforest landscapes of tropical and subtropical Australia[J]. Forest Ecology and Management, 2005, 208(1/2/3): 359-372. |

| [40] |

温远光, 刘世荣, 陈放. 连栽对桉树人工林下物种多样性的影响[J]. 应用生态学报, 2005, 16(9): 1667-1671. DOI:10.3321/j.issn:1001-9332.2005.09.017 |

| [41] |

温远光, 刘世荣, 陈放, 等. 桉树工业人工林植物物种多样性及动态研究[J]. 北京林业大学学报, 2005, 27(4): 17-22. |

| [42] |

MATSUSHIMA M, CHANG S X. Effects of understory removal, N fertilization, and litter layer removal on soil N cycling in a 13-year-old white spruce plantation infested with Canada bluejoint grass[J]. Plant and Soil, 2007, 292(1): 243-258. |

| [43] |

林贵刚, 赵琼, 赵蕾, 等. 林下植被去除与氮添加对樟子松人工林土壤化学和生物学性质的影响[J]. 应用生态学报, 2012, 23(5): 1188-1194. |

| [44] |

WANG F M, ZOU B, LI H F, et al. The effect of understory removal on microclimate and soil properties in two subtropical lumber plantations[J]. Journal of Forest Research, 2014, 19(1): 238-243. DOI:10.1007/s10310-013-0395-0 |

| [45] |

李海防, 夏汉平, 傅声雷, 等. 剔除林下灌草和添加翅荚决明对尾叶桉林土壤温室气体排放的影响[J]. 植物生态学报, 2009, 33(6): 1015-1022. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2009.06.001 |

| [46] |

LI H F, FU S L, ZHAO H T, et al. Forest soil CO2 fluxes as a function of understory removal and N-fixing species addition[J]. Journal of Environmental Sciences, 2011, 23(6): 949-957. DOI:10.1016/S1001-0742(10)60502-5 |

| [47] |

WANG X L, ZHAO J, WU J P, et al. Impacts of understory species removal and/or addition on soil respiration in a mixed forest plantation with native species in southern China[J]. Forest Ecology and Management, 2011, 261(6): 1053-1060. DOI:10.1016/j.foreco.2010.12.027 |

| [48] |

LIU Z F, WU J P, ZHOU L X, et al. Effect of understory fern (Dicranopteris dichotoma) removal on substrate utilization patterns of culturable soil bacterial communities in subtropical Eucalyptus plantations[J]. Pedobiologia, 2012, 55(1): 7-13. DOI:10.1016/j.pedobi.2011.07.014 |

| [49] |

ZHAO J, WAN S Z, LI Z A, et al. Dicranopteris-dominated understory as major driver of intensive forest ecosystem in humid subtropical and tropical region[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2012, 49: 78-87. DOI:10.1016/j.soilbio.2012.02.020 |

| [50] |

ZHAO J, WAN S Z, FU S L, et al. Effects of understory removal and nitrogen fertilization on soil microbial communities in Eucalyptus plantations[J]. Forest Ecology and Management, 2013, 310: 80-86. DOI:10.1016/j.foreco.2013.08.013 |

| [51] |

ZHOU X G, ZHU H G, WEN Y G, et al. Effects of understory management on trade-offs and synergies between biomass carbon stock, plant diversity and timber production in eucalyptus plantations[J]. Forest Ecology and Management, 2018, 410: 164-173. DOI:10.1016/j.foreco.2017.11.015 |

| [52] |

温远光.连栽桉树人工林植物多样性与生态系统功能关系的长期实验研究[D].成都: 四川大学, 2006. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1213098

|

| [53] |

WEN Y G, DUO Y, CHEN F, et al. The changes of understory plant diversity in continuous cropping system of Eucalyptus plantations, South China[J]. Journal of Forest Research, 2010, 15(4): 252-258. DOI:10.1007/s10310-010-0179-8 |

| [54] |

LI X Q, YE D, LIANG H W, et al. Effects of successive rotation regimes on carbon stocks in Eucalyptus plantations in subtropical China measured over a full rotation[J]. PLoS One, 2015, 10(7): e0132858. DOI:10.1371/journal.pone.0132858 |

| [55] |

HUANG X M, LIU S R, YOU Y M, et al. Microbial community and associated enzymes activity influence soil carbon chemical composition in Eucalyptus urophylla plantation with mixing N2-fixing species in subtropical China[J]. Plant and Soil, 2017, 414(1/2): 199-212. |

| [56] |

MATHESIUS U. Conservation and divergence of signalling pathways between roots and soil microbes-The Rhizobium-legume symbiosis compared to the development of lateral roots, mycorrhizal interactions and nematode-induced galls[J]. Plant and Soil, 2003, 255(1): 105-119. DOI:10.1023/A:1026139026780 |

| [57] |

UMEHARA M, HANADA A, YOSHIDA S, et al. Inhibition of shoot branching by new terpenoid plant hormones[J]. Nature, 2008, 455(7210): 195-200. DOI:10.1038/nature07272 |

| [58] |

BELIMOV A A, DODD I C, HONTZEAS N, et al. Rhizosphere bacteria containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase increase yield of plants grown in drying soil via both local and systemic hormone signaling[J]. New Phytologist, 2009, 181(2): 413-423. DOI:10.1111/j.1469-8137.2008.02657.x |

| [59] |

RUYTER-SPIRA C, AL-BABILI S, VAN DER KROL S, et al. The biology of strigolactones[J]. Trends Plant Science, 2013, 18(2): 72-83. DOI:10.1016/j.tplants.2012.10.003 |

| [60] |

沈仁芳, 赵学强. 土壤微生物在植物获得养分中的作用[J]. 生态学报, 2015, 35(20): 6584-6591. |

| [61] |

WARDLE D A, BARDGETT R D, KLIRONOMOS J N, et al. Ecological linkages between aboveground and belowground biota[J]. Science:New York, 2004, 304(5677): 1629-1633. DOI:10.1126/science.1094875 |

| [62] |

VAN DER HEIJDEN M G A, BARDGETT R D, VAN STRAALEN N M. The unseen majority: Soil microbes as drivers of plant diversity and productivity in terrestrial ecosystems[J]. Ecology Letters, 2008, 11(3): 296-310. DOI:10.1111/ele.2008.11.issue-3 |

| [63] |

VAN DER HEIJDEN M G A, KLIRONOMOS J N, URSIC M, et al. Mycorrhizal fungal diversity determines plant biodiversity, ecosystem variability and productivity[J]. Nature, 1998, 396(6706): 69-72. DOI:10.1038/23932 |

| [64] |

WHITMAN W B, COLEMAN D C, WIEBE W J. Prokaryotes:The unseen majority[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1998, 95(12): 6578-6583. DOI:10.1073/pnas.95.12.6578 |

| [65] |

沈仁芳, 孙波, 施卫明, 等. 地上-地下生物协同调控与养分高效利用[J]. 中国科学院院刊, 2017, 32(6): 566-574. |

| [66] |

DAILY G C. Nature's services[M]. Washington DC: Island Press, 1997.

|

| [67] |

COSTANZA R, D'ARGE R, DE GROOT R, et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital[J]. Nature, 1997, 387: 253-260. DOI:10.1038/387253a0 |

| [68] |

MA (Millennium Ecosystem Assessment). Ecosyste-ms and Human Well-Being: Current state and trends: Synthesis[M]. Washington DC: Island Press, 2005.

|

| [69] |

STVRCK J, SCHULP C J E, VERBURG P H. Spat-io-temporal dynamics of regulating ecosystem services in Europe-The role of past and future land use change[J]. Applied Geography, 2015, 63: 121-135. DOI:10.1016/j.apgeog.2015.06.009 |

| [70] |

李鹏, 姜鲁光, 封志明, 等. 生态系统服务竞争与协同研究进展[J]. 生态学报, 2012, 32(16): 5219-5229. |

| [71] |

曹祺文, 卫晓梅, 吴健生. 生态系统服务权衡与协同研究进展[J]. 生态学杂志, 2016, 35(11): 3102-3111. |

| [72] |

RODRÍGUEZ J P, JR T D B, BENNETT E M, et al. Trade-offs across space, time, and ecosystem services[J]. Ecology and Society, 2006, 11(1): 28-42. DOI:10.5751/ES-01667-110128 |

| [73] |

李双成, 张才玉, 刘金龙, 等. 生态系统服务权衡与协同研究进展及地理学研究议题[J]. 地理研究, 2013, 32(8): 1379-1390. |

| [74] |

LESTER S E, COSTELLO C, HALPERN B S, et al. Evaluating tradeoffs among ecosystem services to inform marine spatial planning[J]. Marine Policy, 2013, 38: 80-89. DOI:10.1016/j.marpol.2012.05.022 |

| [75] |

KIMMINS J P. Forest ecology[M]. New York: Macmillan Publishing Company, 1987.

|

| [76] |

卢婵江, 温远光, 周晓果, 等. 不同轮伐期对巨尾桉人工林碳固存的影响[J]. 广西科学, 2018, 25(2): 149-157. |

| [77] |

卢婵江, 周晓果, 黄冰川, 等. 不同轮伐期巨尾桉人工林的经济效益分析[J]. 广西科学, 2018, 25(2): 158-162. |