2. 西南林业大学园林园艺学院,云南昆明 650224

2. College of Landscape Architecture and Horticulture Sciences, Southwest Forestry University, Kunming, Yunnan, 650224, China

景观资源的可持续利用作为全球环境保护与可持续发展战略的核心议题,不仅关乎生态平衡与生物多样性的维护,也影响着地域文化的传承与经济社会的长远发展。漓江以其“山青、水秀、洞奇、石美”的景观特色响誉天下,被联合国教育、科学及文化组织(联合国教科文组织)列为世界自然遗产,是喀斯特地貌的典型代表。漓江流域景观资源类型丰富多样,包括地文景观、水域风光、天象气候景观等自然类景观,以及乡村聚落景观、农耕景观等人文类景观,是学术研究与科学实践的热点区域[1]。在世界级旅游城市的背景下,漓江流域如何“在保护中发展,在发展中保护”,实现景观资源可持续利用,从而为全球喀斯特地貌区的生态保护与绿色发展提供“桂林样本”和“桂林经验”[2],是目前面临的紧迫现实问题,也是亟待深入探索的重大课题。

在过去的数十年间,漓江流域景观资源保护与开发工作取得了显著的成效。研究表明,漓江不仅受制于自然因素的不利影响(如气候变化引发的极端天气事件、枯水期景观资源补水量需求大),也面临着人类活动(如旅游发展与环境保护矛盾、土地利用方式不合理转变)所带来的严峻挑战[3]。景观生态游憩需求的日益增长与资源环境实际承载能力的有限性之间的矛盾日益凸显,面对可持续发展创新动能不足、景观资源保育任务艰巨等现实困难,相关部门与研究人员仍需探寻解决路径[4]。

在理论层面,漓江流域景观资源研究主要集中在以下方面:生态学领域聚焦生物多样性保护与生态系统服务功能,通过科学方法量化漓江自然景观的生态价值,为科学保护提供数据支撑[5, 6];环境科学领域侧重探讨水质维护、土壤保护及环境治理等问题[7, 8];地理学领域关注流域土地利用变化对景观格局的影响,推动空间规划和资源高效配置[9, 10];文化遗产保护与旅游领域聚焦探讨物质文化遗产(如水利工程、传统村落)价值及其旅游转化实现路径[11, 12];社会学与人类学领域则关注居民与自然环境的互动,探索通过增强社区参与来促进人与自然和谐共生的有效途径[13]。上述研究成果为漓江的保护与发展提供了多方位的指导。本文拟从多维度、跨学科的视角,以文献计量分析方法为辅助,系统全面地梳理漓江流域及其景观资源可持续利用的相关成果,总结研究现状与不足之处,提出未来研究重点方向,为漓江流域景观资源可持续利用提供更加科学的技术保障。

1 材料与方法 1.1 数据来源以中国知网(CNKI)数据库和Web of Science(WOS)数据库为数据来源,系统搜集国内外2004年1月1日—2024年12月31日的相关领域文献。CNKI数据库采用专业检索方式,检索式为SU=(漓江流域+漓江+桂林)*(景观+景观资源+风景名胜+自然景观+人文景观+旅游资源+地质景观+水文景观+生物景观+植被景观+森林景观+历史遗址+美学价值+观赏价值+景观价值+旅游开发+生态保护),限定学术期刊类型为“北大核心”“CSSCI”及“CSCD”。WOS数据库采用检索式:TS=(“Lijiang River Basin” or “Lijiang” or “Guilin”) * (“landscape” or “scenic spots” or “natural landscape” or “cultural landscape” or “tourism resources” or “geological landscape” or “hydrological landscape” or “biological landscape” or “vegetation landscape” or “forest landscape” or “cultural relics” or “historical sites” or “aesthetic value” or “ornamental value” or “landscape value” or “tourism development” or “ecological protection”),文献类型限定为“Article”或“Review”。人工筛选剔除与主题无关的文献,共获取有效中文文献363篇,外文文献98篇。

1.2 方法依据“文献关键词可视化分析-研究主题演化特征与热点分析-科学研究与实践研究展望总结”整体思路进行文献计量与图谱分析:(1)关键词聚类分析,剖析漓江流域相关研究中重要关键词的内在联系与相互依存关系。(2)关键词时间轴视图分析,展示相关研究的发展演变时间跨度与研究进程的深化过程。以上内容均借助文献计量软件Citespace 6.4.R1进行关键词可视化展示与分析,以确保研究结果的准确性和直观性[3]。

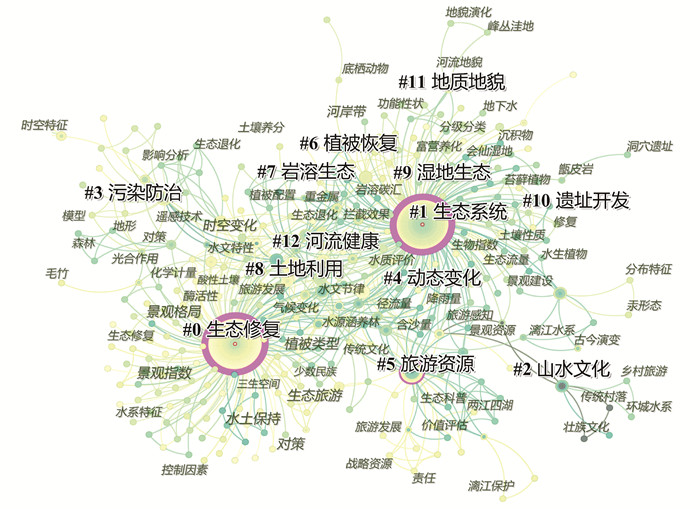

2 国内外研究文献的总体分析 2.1 关键词聚类分析根据CiteSpace 6.4.R1的关键词共现结果,各关键词之间具有显著的结构关系。中文文献中研究聚焦“生态修复”这一实践导向性强的议题,包括“植被恢复”“岩溶生态”“湿地生态”等聚类主题,通过科学干预实现流域景观生态质量的提升;研究围绕“资源开发利用”主题,形成“山水文化-旅游资源-遗址开发”的研究集群,旨在探索生态约束下资源价值的转化路径;“河流健康”作为另一重要研究方向,涵盖河流生态系统监测评估与修复等多个层面,对于维护流域生态系统的稳固性具有重要作用。同时,“土地利用”“动态变化”等高频词群则揭示国内研究正从静态结构分析转向过程-机制-调控的整合研究范式,强调在自然恢复与人为干预动态的平衡中,探索漓江流域可持续发展的路径(图 1)。

|

| 图 1 基于CNKI数据库的关键词聚类分布 Fig. 1 Keyword clustering distribution based on the CNKI database |

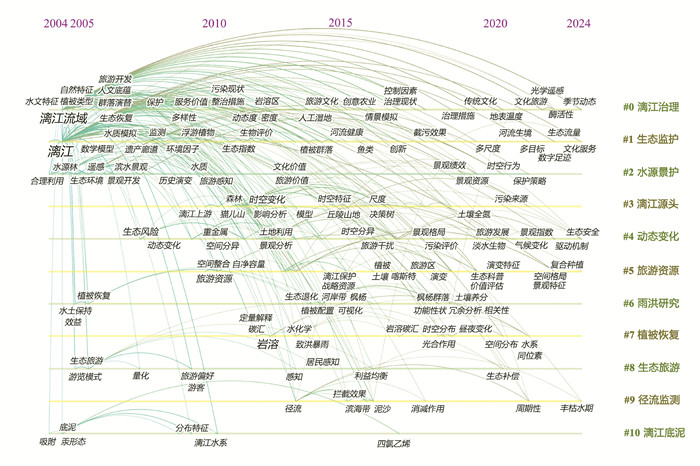

在外文文献中,“水景观健康”“污染源解析”“生物多样性保护”构成景观资源保护的核心议题,研究成果为漓江流域水资源与生物植被资源的健康性与稳定性提供科学支撑;研究人员以“气候变化与河流生态”及“土地利用变化与生态影响”作为自然条件变迁与人类活动干预对景观影响的两大核心方面,深入探讨了气候变化对河流生态系统动态平衡的作用及其所引发的景观格局演变规律,统计并细致剖析了这些变化对生态服务功能所产生的具体影响;“景观感知”“功能评估”等关键词体现出游客行为与生态管理的互动研究机制,为漓江流域适应性管理提供认知科学依据(图 2)。

|

| 图 2 基于WOS数据库的关键词聚类分布 Fig. 2 Keyword clustering distribution based on the WOS database |

2.2 关键词时间轴视图分析

从时间演进进程来看,早期中文文献的研究侧重于漓江流域自然地理特征、河流地质地貌等生态本底要素的系统性解析,随后逐渐扩展到旅游资源开发等应用性研究领域;2005年后,研究内容趋向多元化,涵盖生态环境、水资源保护及植被恢复等方向;伴随2017年乡村振兴战略的提出,漓江流域乡村公共空间、人居环境优化、景观格局及生态修复技术成为研究焦点,社会学与城乡规划学等多学科交叉研究趋势明显;近年来,传统村落、土地利用等关键词反映了学界对文化遗产保护与土地利用方式变化的关注热点(图 3)。总体来看,国内研究呈现出从自然特征到人文社会、从单一学科到多学科交叉、从传统方法到数字化技术应用的演变态势。

|

| 图 3 基于CNKI数据库的关键词聚类时间轴分布 Fig. 3 Keyword clustering timeline distribution based on the CNKI database |

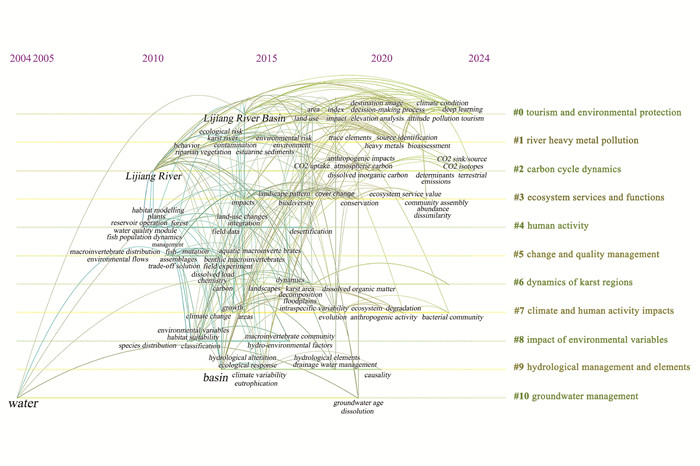

外文文献显示,研究前期聚焦于河流生态系统管理,随后逐步扩展到土地利用变化、森林景观群落结构及生态风险等领域(图 4);2012-2016年“栖息地适宜性”“遗传算法”等新技术的引入有效提升了生态评估精度与准度;近十年来,环境补给效应与土地覆被变迁影响等成为研究的核心议题,同时涉及碳循环机制、水质管理策略及景观格局动态等多重研究主题;2020年后,研究深度延伸至水文智能管控与生态响应预估领域,主题聚焦于水文管理、生态响应等方面,并不断融合深度学习等技术开展创新探索。整体来看,国际研究领域已从最初的生态风险评估逐步拓展至涵盖生态系统服务、水资源管理、景观变迁与土地利用等多个维度的综合性研究,其跨学科的融合程度与中文文献在时间和空间上形成了相呼应的发展态势。

|

| 图 4 基于WOS数据库的关键词聚类时间轴分布 Fig. 4 Keyword clustering timeline distribution based on the WOS database |

2.3 研究主题演化

总体来看,漓江流域景观资源开发利用的研究主题呈现由基础特征探索向综合管理与可持续发展路径逐步深化的演进态势。早期研究聚焦于漓江流域自然景观特征、水文属性及生态环境基础数据的搜集与整合[14]。随后,研究重心转向景观资源的深度开发与有效利用,涵盖旅游资源评估、生态旅游开发及景观规划设计等领域[15],致力于探索科学合理的利用新途径。伴随生态文明建设的深入,研究主题拓展至生态环境保护与资源开发的平衡,涉及生态系统修复、生物多样性保护、水资源管理等多个维度[16, 17],形成多学科交叉格局。现代科技手段如遥感监测技术、地理信息系统的广泛应用,显著提升了研究的科学性与精确性[18, 19]。近年来,研究注重综合性与系统性并兼顾保护与发展,深入挖掘景观资源多元价值,积极探索可持续利用路径[20]。同时,学界逐渐关注气候变化对漓江流域景观的影响,探讨其变化趋势及适应性管理策略[21, 22]。此外,研究不断改进评估模型,引入更多量化因素,提出多种综合管理模式,为地方政府决策提供科学依据[23]。

从较长的时间尺度来看,漓江流域因其自然地理条件、地质构造特征、历史文化底蕴及社会经济活动等多重因素叠加,其研究主题呈以生态保护为主线,多元融合并进的发展态势。同时,较短时间尺度内,研究主题展现出更为精细的动态变化特征。政策导向的调整、科技应用的进步、生态保护需求的日益增强,以及偶发性自然灾害的不可预测性,这些非线性要素相互交织、叠加或耦合,共同作用于漓江流域景观资源的短期演变过程,使其呈现随机性和多样性特征。

3 漓江流域景观资源可持续利用研究现状 3.1 漓江流域景观生态本底情况 3.1.1 漓江流域生态环境质量漓江流域生态环境质量在过往数十年间总体展现出积极的改善趋势,遥感生态指数(Remote Sensing Ecological Index, RSEI)显著提升,生态环境质量明显增强,植被覆盖度的增加得益于退耕还林等一系列生态保护措施的有效实施[24]。空间分布上,流域生态环境质量呈现中部较低、周边较高的格局特征,其中林地、草地区域的生态环境质量较优,而建设用地、耕地等区域相对较差[25]。研究显示,绿度、湿度因素对生态环境质量具有正向促进作用,而干度、热度因素则产生负向影响。此外,人为干扰、土地利用变化和植被覆盖度等因素变动,对漓江流域生态环境质量的影响显著超过自然因素的作用[26]。

碳汇能力是漓江流域生态系统的重要功能特性之一,森林和土壤碳储量的增加对于缓解气候变化所带来的负面影响具有显著作用。现有研究成果表明,漓江流域内喀斯特森林具有较高且稳定的碳和氮湿沉降通量[27],土壤有机碳储量丰富,其空间分布呈现出上游高于下游、下游高于中游的特征,且表层土壤的有机碳含量明显高于深层土壤[28]。另有研究显示,受森林砍伐、建设用地扩张以及果树种植侵占等因素的影响,1985-2020年间漓江流域的森林景观面积有所缩减[29],这可能导致土壤有机碳流失,并预示着2030年碳储量将进一步下降[25]。因此,未来生态管理应更加注重提升碳汇功能并维持其稳定性,通过增强生态系统的抵抗力和恢复力,提高生态韧性,从而有效保障漓江流域的生态安全。此外,生态系统文化服务功能的评价优劣,是影响漓江流域生态系统管理、协调保护与决策制定的关键前提之一,在修复过程中应充分重视文化价值恢复与全方位提升的重要性[20]。

3.1.2 漓江流域水资源及水环境质量漓江流域水体质量在过去数十年间经历了由劣转优并逐渐趋于稳定的变化过程。近年研究表明,漓江地表水质量的健康状况在时空上存在显著性差异[30],且深受气候变化影响,包括降水量分布的变化以及气温的上升等。时间尺度上,漓江水质在雨季(5-10月)相对较好,旱季较差,尤以2月最为明显,城镇居民区和旅游开发区的水体富营养化程度相对较高[31]。空间尺度上,漓江上游水域的生态状况较为稳定,如青狮潭、高寨、华江乡等采样点的水质评价为优。相比之下,下游水域受人类活动影响显著,水域生态变化较大,水体健康状态评价为一般。此外,漓江3条支流汇入口处的有机物和营养元素浓度显著上升,污染状况较为严峻,而干流的水质整体保持清洁状态[32]。

研究表明,漓江流域水质安全的研究体系由重金属污染评价、氮磷污染负荷分析、有机磷农药与抗生素复合污染考察、环境容量评估等构成,其中非点源是主要污染源[33, 34]。为有效降低地表径流中的氮素输入,狗尾草(Setaria viridis)、空心莲子草(Alternanthera philoxeroides)等草本植物覆盖被证明具有显著的降污效果[35]。同时,多时相主被动遥感技术、TSC-RBF(Temporal-Spatial Characteristics-Radial Basis Function)等方法能够有效实现漓江水面的动态监测,为水质评估与预测提供更为精准的数据[31, 36]。大型底栖动物群落和浮游植物能够进一步验证水质状况[37],水葫芦(Pontederia crassipes)在富营养化水域中能大量吸收氮、磷、钾等元素,展现出一定的水体净化能力,但不同富营养化水域的营养成分及微量元素含量存在显著差异,需全面考量其产生的生态效益与可能带来的风险[38]。

3.2 漓江流域自然景观资源保护利用 3.2.1 地质地貌景观:科研价值挖掘与旅游开发漓江流域内喀斯特地貌广泛分布,总面积达2 665 km2,主要地貌类型涵盖峰林平原与峰丛洼地。该流域喀斯特地貌发育历程悠久,经过长期地质作用的塑造,形成了深邃、典型且完整的喀斯特地貌体系,展现出极高的世界级科研价值与实践意义[1]。漓江流域的地质地貌景观资源可细分为三大类别:基础地质资源、地貌景观资源和地质灾害遗迹资源[39]。基础地质资源以地层剖面和重要化石产地为代表,如唐家湾地层剖面、桂林甑皮岩洞穴遗址等;地貌景观资源中,地质遗迹丰富多样,喀斯特地貌占据主导地位,穿洞、溶洞、峰丛、峰林以及象形山石等地貌特征极具代表性;地质灾害遗迹资源则包含滑坡、泥石流等地质灾害所形成的具有典型意义的遗迹,其科普教育价值甚至超越了其美学价值,灵川灵田镇莫家滑坡即为典型例证。目前,多数地质遗迹景观资源,如芦笛岩、穿山岩等,已被开发成为观光旅游景区,而少数洞穴则被专门用作古气候、古水文等科学领域的研究基地[1]。

漓江流域喀斯特地貌具有深厚的科学研究价值。研究指出,漓江流域内峰丛洼地、谷地与峰林地貌相互交织,经长期溶蚀作用塑造而成的孤峰、峰林,兼具极高的观赏性与美学价值[40]。洞穴作为喀斯特地貌的重要组成部分,其研究范畴广泛,涵盖了分类演化、沉积物特性剖析、古环境与古气候重建以及旅游开发等多个方面[41, 42]。漓江流域洞穴景观的分类演化特征,展现为从简单的溶洞形态逐渐演化为复杂的喀斯特地貌系统,这一过程经历了长期的地质作用和自然演化进程[41]。洞穴景观的形成机制与桂林地区的特殊地质构造及气候条件密切相关,因此,洞穴遗址在环境维护与资源保护方面面临着自然因素与人为因素的双重考验,采取有效的保护措施显得尤为紧迫[42]。同时,漓江流域的部分洞穴景观资源已得到有效的旅游开发利用,但环境污染、生态破坏等问题也对洞穴景观资源构成了潜在威胁,未来需在旅游开发与景观资源保护之间寻求平衡[43]。

3.2.2 河流水文景观:生态保护与视觉吸引力提升漓江流域的水文景观类资源涵盖喀斯特峡谷、喀斯特湿地、喀斯特湖泊及喀斯特瀑布等多种类型[44],是该地区生态系统和旅游资源的重要组成部分。漓江流域内遇龙河、兴坪河等地表河流,以及冠岩地下河,与地表山峰相互映衬,共同构成漓江河流水文景观体系。漓江流域水文景观资源研究聚焦游客感知维度:水资源“丰-枯”的季节性变化对游客的景观满意度产生了显著影响,枯水期对游客满意度的影响尤为突出[45];此外,季节性变化所带来的景观特征,如水域的宽阔度、水质的清澈度、两岸植被的丰富度以及山水景观的和谐性,均为游客游览过程中视觉体验与满意度的重要影响因素[46]。

会仙湿地作为全球极为罕见的中低山喀斯特湿地,是广西热带、亚热带喀斯特峰林地貌中最具代表性的湿地景观,集“山、水、田、园、林、沼、运”等多重景观要素于一体[47],当前研究聚焦于湿地退化风险评价、重金属污染状况、生态安全格局构建以及生物多样性保护等方面[48, 49]。研究表明,湿地退化是多种自然与人为因素综合作用的结果,涉及岩溶水文地质条件、气候环境、石漠化、岩溶裂隙发育等自然因子,以及人为破坏行为,其中,水文地质不稳定性、降雨分布不均、地下河管道堵塞,加之农业活动导致的土壤流失与污染,均对湿地健康构成了显著影响[48]。会仙湿地沉积物中多种重金属含量超标,呈现出中度至偏重度污染水平,伴随着较高的潜在生态风险。近年来,通过实施一系列生态修复、污染源治理等恢复措施,会仙湿地的面积持续扩展,景观质量得到显著提升[49]。

3.2.3 植被景观:植物资源普查与多样性保护漓江流域生物植被资源丰沛,特有物种众多,融合了热带、亚热带及温带植物种类,展现出显著的地理过渡性特征。据统计,漓江流域内维管束植物种类多达3 100种[50],共同构成了兼具“多样性、独特性、和谐性、动态性及文化性”的景观视觉特征体系。漓江流域的植被景观资源由河岸带植被、山地植被、古树名木等多个方面共同组成,形成了复杂而丰富的生态系统。河岸带植被依据地形、土壤等环境条件的差异,呈现出多样化的类型分布,如江心洲宽滩地的疏林灌草自然景观、丘陵陡坡的林灌草自然群落等[51]。在水陆交错地带,植物的生态功能和分布特征随水淹时间的变化而呈现显著差异,轻度淹没区域植物多样性较为丰富,而重度淹没区域则因淹水压力导致植物多样性明显降低[52]。此外,外来物种的入侵会改变原始植被群落的结构特征,进而对流域土壤碳源及养分循环产生重要影响,这表明入侵物种的管理对于维护漓江流域的生态平衡和土壤健康具有至关重要的作用[53]。

猫儿山作为漓江源头,其国家级自然保护区内植被繁茂,拥有典型的亚热带常绿阔叶林生态系统及垂直分布带谱。据统计,已知维管束植物共有2 484种,隶属于210科877属,其中包括国家一级保护植物3种,二级保护植物14种[54]。相关研究围绕土壤有机碳储量、植物动物多样性、生态补偿机制及森林康养模式等核心议题开展探讨,为猫儿山及漓江流域生态保护提供了重要科学依据[55, 56]。漓江流域古树名木资源丰富,据记载,现有古树名木共计5 587株,隶属于43科90属127种,其中樟科(Lauraceae)、金缕梅科(Hamamelidaceae)、银杏科(Ginkgoaceae)和大戟科(Euphorbiaceae)所含物种数量较多[57]。学术研究主要聚焦于资源组成与分布特征、景观特征与评价、保护现状与管理对策、文化与生态价值等四大核心内容。研究表明,漓江流域内古树名木资源的分布与海拔、坡向、水系及土地利用类型等因素紧密相关,这些古树名木不仅具有极高的生态价值,也蕴含着丰富的历史文化信息[57]。在生物资源的保护与可持续利用方面,漓江流域已建立完善的自然保护地体系,并实施“山水林田湖草沙”一体化的系统保护和修复工程。同时,相关研究构建涵盖行政执法、司法联动、纪检监察、政策管控的“四大保护”机制[58],为漓江流域生物多样性的保障提供了有力支撑。

3.3 漓江流域人文景观资源保护利用 3.3.1 城市历史景观:演变历程与修缮保护漓江流域历史文化景观资源在城乡规划与文化遗产保护中的地位日益突出。从城市景观格局的历史演变维度来看,桂林山水景观与人文景观紧密相连,形成了独具特色的“山水优先”格局,强调了山水基底在城市历史文化发展中的主导作用[59]。桂林山水城市的历史景观展现出“锚固-层积”的时空结构特征,其发展历程历经了初生、成熟与更新3个关键阶段。同时,空间层积模式的多样性彰显了山水城市景观格局的动态累积过程[60]。在历史文化的语境下,桂林的山水基底作为自然山水园林的重要表现形式,展现出独特的审美取向,形成了以自然山水审美为主导的园林景观体系和地方风景营造范式[61]。同时,桂林八景作为优质的景观资源,是自然景观与人文元素深度融合的结晶,在山水审美与诗意山水形象塑造中发挥着举足轻重的作用。研究表明,桂林八景在游赏方式、空间布局和命名内涵的历史变迁中,与本土气候条件存在着密切的关联,而命名结构的转变则进一步强调了景观与人之间的互动关系[62]。

自钱学森先生于1990年首次系统阐述“山水城市”理论框架以来,该理念即以构建人工建成环境与自然生态系统的协调共生关系为核心要义。在此基础上,吴良镛院士通过空间形态学视角创新性提出“山-水-城”三元协同发展范式,该理论演进对桂林市国土空间规划体系具有显著的指导作用[63]。具体而言,“两江四湖”环城水系的恢复工程,在宏观层面上成功实现了“城在景中,景在城中”的山水城格局的塑造[59],深刻体现了自然基底与人文空间的有机融合特性。独秀峰作为历史文化名城核心区域的孤峰景观典范,对其研究涵盖了旅游体验的深度感知、文化遗存的现状调查及其价值体系的全面剖析,独秀峰富含的历史文化遗存,包括碑刻、摩崖造像、名人题字等,不仅具有极高的历史价值和文化价值,经挖掘和整理还可为其乃至桂林市的文化旅游发展提供宝贵的资源和素材[64]。漓江书院、兴坪古镇、靖江王府等作为极具代表性的历史文化景观资源,经过精心的保护与修缮,焕发出新的生机与活力,实现了历史遗产的活态化保护与利用[65, 66]。

3.3.2 传统村落景观:分类保护与活化利用漓江传统村落景观研究主要聚焦于两大核心方面:村落信息的系统调查记录与特征量化分析。一方面,现有研究通过详尽的田野调查,系统梳理了漓江流域历史文化名村及传统村落的基本信息,并深入探究了其深厚的历史文化底蕴及独特的建筑风貌。据本研究团队统计,漓江流域分布着58个传统村落,其中国家级27个、自治区级31个。这些传统村落中遗存着丰富的古庙、古桥、古戏台等物质文化遗产,以及民间传说、节庆习俗等非物质文化遗产,既彰显了古代劳动人民的智慧,也反映了人与自然和谐共生的理念[67]。另一方面,针对江头村等具有显著独特建筑风貌的村落,以及潜经村等具有鲜明民族文化特色的村落,研究强调,在深入发掘和整理其地方性知识体系与民族文化内涵的基础上,应制定科学合理的保护规划方案,明确保护的具体范围、核心目标及实施措施,切实保障村落的历史风貌和建筑特色完整留存[68]。而对于明村这类“非典型”传统村落,其活化利用策略更倾向于在保护与更新村落环境的基础之上,全面发掘其生态景观资源潜力,融入创新设计理念,并促进文旅深度融合与发展,以展现农耕文化的深厚底蕴和田园诗意的独特魅力[69]。

多项研究表明,漓江村落景观展现出显著的多元文化特性与重要价值。在妥善保护传统建筑风貌的同时,优化景观布局与公共设施配置,可有效提升村落的综合效能与整体吸引力[70]。进一步的研究运用深度学习、空间特征量化等技术方法,通过构建传统村落的空间基因图谱,有效规避了同质化与无序化的发展风险[71]。此外,合理调整和优化景观特征对于显著提升区域生态服务功能具有重要作用[72],为村落的可持续发展路径提供了坚实支撑与科学依据。

3.3.3 遗址遗迹景观:文化传承与文旅融合漓江流域遗址遗迹景观包含古运河、古道、古桥、摩崖石刻等,是探索地域文化特色、促进文化旅游融合发展的重要资源载体[73]。兴安灵渠,作为世界灌溉工程遗产,为漓江流域贡献了重要文化资源[74]。相关研究从审美人类学的独特视角出发,提出灵渠遗产地旅游本质上是一种文化旅游形态,是一种审美经验的体现。强调在遗产地的文化旅游资源开发与保护过程中,应依托地方独特的审美经验,避免旅游地建设的同质化倾向[75]。古道作为历史记忆与自然景观的有机结合,承载着丰富的历史文化信息与自然风貌特征,由道路及各支持因素构成。在不同历史时期,古道扮演着促进国家统一、边疆开发、民族交往融合等重要角色。其中,民间力量在桂林古道及其交通系统的修筑与维护中发挥了不可或缺的作用,与政府力量共同推动了桂林交通的发展[76]。

仙桂桥作为广西现存最古老的单孔石拱桥,通过实施分级保护制度与共享管理机制,构建起“本体修缮-环境管控-文化活化”三位一体的综合性保护体系。同时,漓江流域的古桥群在创新建设导控机制与政策协同作用下,成功实现历史遗产功能延续与现代文化旅游场景的有机融合。桂林摩崖石刻以喀斯特岩壁为天然载体,其内容涵盖政治沿革、军事要塞等多元历史信息,构成区域文明演进的立体档案库[77]。石刻书法景观通过视觉符号强化场所精神,成为塑造本土文化认同的关键媒介[78]。针对造像风化这一难题,相关研究提出“数字化修复-微环境调控”的技术路径,结合增强现实(Augmented Reality,AR)技术,打造沉浸式文化展陈体验,将静态遗产转化为动态文旅节点[79]。这种“科技固本+创意赋能”的双向策略,既保持了文化遗产的原真性,也实现了保护传承与价值活化的协同发展。

4 漓江流域景观资源可持续利用研究展望漓江流域“景观资源可持续利用”作为平衡生态保护与区域发展的核心命题,其研究亟须突破目前传统单要素分析的局限,转向多维度、交叉融合与系统整合的创新探索,聚焦区域可持续发展所面临的关键科学问题与核心技术难题进行理论研究与研发应用。结合桂林世界级旅游城市建设与流域高质量发展的双重需求,未来可在以下领域展开有组织的重点攻关并实现突破性进展。

4.1 景观资源生态保育与恢复机制的多维度研究漓江流域生态系统的脆弱性与景观资源异质性亟须构建多尺度协同保育理论框架。未来研究需重点突破:(1)构建漓江流域喀斯特地貌区生态系统服务的多维评估模型,以量化水文调节、土壤保持等关键服务功能在空间上的分异特征;(2)探索生态廊道网络的优化方法,并建立“源-汇”关系的漓江流域景观动态响应模型,以揭示景观变化与生态过程的相互作用;(3)推进流域气候韧性景观机制的构建,研发结合机器学习与干涉合成孔径雷达(Interferometric Synthetic Aperture Radar, InSAR)技术的生态脆弱性预测系统,剖析“景观格局-生态过程-服务功能”之间的级联效应。实践层面构建“三维治理”的技术体系:纵向上实施“流域-子流域-微单元”的分级修复工程,横向上开展“山水林田湖草沙”系统的治理效能评估,垂向上开发基于数字孪生技术的生态修复决策平台。此外,应着力探索漓江流域生态产品价值实现的机制与路径,推进干流生态护岸工程中生物基材料的应用技术研发,探索生态补偿、生态产业等新型发展模式,将生态优势转化为切实可行的发展动力。

4.2 多源数据驱动的景观资源智能监测技术体系构建针对漓江流域现有监测手段存在的碎片化问题,未来研究亟须攻克多源异构数据融合与智能诊断的核心关键技术。具体研究方向包括:(1)构建漓江流域“空天地水”立体监测网络,融合高光谱遥感、激光雷达(Light Detection and Ranging,LiDAR)点云与物联网传感数据,开发景观资源变化检测的Transformer深度学习模型;(2)建立分布式光纤传感系统,实现漓江流域水质参数实时反演与污染溯源;(3)运用基于位置的服务(Location-Based Services,LBS)大数据构建游客时空行为预测模型,揭示漓江旅游活动与景观退化的耦合机制;(4)重点突破景观健康诊断知识图谱构建技术,建立景观完整性指数动态评估方法。实践层面:(1)构建“监测-模拟-预警”智能系统,开发景观演变多情景模拟平台,集成30年时序生态本底数据库;(2)建立基于区块链的监测数据确权共享机制,研发AR/VR(Virtual Reality)可视化监管终端;(3)在杨堤等重点区域开展数字孪生试点,实现景观资源全要素的数字化映射与智能决策支持,为全国喀斯特地区的景观监测提供技术范式和示范案例。

4.3 文化遗产保护与生态功能协同可持续发展路径文化遗产与生态功能的协同保护未来亟须构建多学科整合性研究框架,解决文化-生态复合系统协同演化机理问题:(1)全面调查与评估漓江流域文化遗产资源,挖掘其文化价值、历史意义及保护需求,建立文化遗产保护名录与数据库;(2)构建文化遗产空间分布与生态敏感性叠加分析模型,划定文化生态保护红线,探索数字孪生技术支持下的空间基因识别与价值评估方法;(3)开展眼动追踪与情感计算在漓江流域遗产价值感知评估中的应用研究。实践层面:(1)空间维度构建“灵渠-漓江”文化生态廊道智能监测网络,时间维度建立四维数字档案系统,功能维度创建生态博物馆集群;(2)制定“微干预”遗产保护技术标准,构建价值转化效益评估模型,通过多主体博弈分析优化保护与利用路径;(3)探索传统村落等文化遗产活态保护的材料退化监测与修复技术,突破数字建档中的多模态数据融合算法,开发基于虚拟现实的文化景观沉浸式展示系统;(4)推进非遗技艺生态化改良,如竹编工艺在生态护坡中的应用创新。

4.4 人地系统耦合视角下的景观资源管理技术集成针对漓江流域生态保护与旅游开发的矛盾问题,未来漓江人地系统耦合研究亟须多尺度技术集成创新,探究“环境压力-人类行为-景观响应”的互馈机制,具体方向包括:(1)构建漓江流域景观资源承载力多情景预警模型,集成生态足迹与旅游舒适度双约束条件;(2)建立流域生态安全与旅游发展的帕累托优化模型,确定人地系统协调发展阈值。技术集成重点包括:(1)构建基于空间信息技术的流域“三区三线”智能划界系统;(2)开发漓江流域游客时空画像驱动的生态旅游精准调控算法;(3)形成社区共管区块链认证平台,增强社区参与和管理的透明度。此外,建立“政府-企业-社区-科研”四方协同机制,试点农业文化遗产动态监测系统,发展生态民宿低碳认证体系,形成“智能感知-制度创新-文化调适”的漓江管理模式,以推动流域的可持续发展。

5 结束语本文系统回顾了近20年漓江流域景观资源可持续利用的研究进展,通过分析主题演变、研究现状及未来趋势,揭示该领域的研究主题呈现出从基础特征研究向综合管理与可持续发展策略深化的趋势。研究内容主要聚焦三大核心领域:(1)漓江流域景观具有独特的生态特征,其生态环境质量的提升主要得益于植被增加和生态保护措施,同时水环境质量逐步由劣转优并趋于稳定。(2)自然景观资源聚焦于生态保育与旅游开发,强调多要素协同保护和修复以及应对自然和人为威胁的综合策略,以确保资源可持续发展。(3)人文景观资源聚焦于活化利用与历史文化挖掘,研究内容涉及城市历史、传统村落与遗址景观的文化底蕴剖析、保护性修复技术更新及文旅融合策略探索与实施。本文创新点在于系统性梳理了漓江流域景观资源的研究历程与主题热点,提出未来深化研究方向,为流域资源可持续利用提供更全面的理论支撑与实践指导。未来研究有望结合具体案例,更深入、系统地剖析漓江流域景观资源可持续利用中的关键问题与挑战,为相关政策制定与管理实践提供更精准有力的支撑。

致谢:

感谢广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所李先琨研究员对本文的指导。

| [1] |

贺桂珍. 漓江流域景观演变及可持续利用[M]. 北京: 科学出版社, 2024.

|

| [2] |

桂林文明网. 全力打造世界级生态保护"漓江样板"[EB/OL]. (2024-12-16)[2024-12-21]. http://gxgl.wenming.cn/wmyw/202412/t20241216_8765324.html.

|

| [3] |

DONG S L, MO Y H, MA J M. Research progress on ecology and sustainable development of Guilin Lijiang River Basin, China, based on bibliometric analysis[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2024, 31(5): 6694-6722. |

| [4] |

赵鹏伟, 钱建平, 刘佳雷, 等. 漓江流域景观生态风险时空演变及风险评价[J]. 桂林理工大学学报, 2024, 44(3): 520-529. DOI:10.3969/j.issn.1674-9057.2024.03.018 |

| [5] |

LI R N, CHEN Q W, TONINA D, et al. Effects of upstream reservoir regulation on the hydrological regime and fish habitats of the Lijiang River, China[J]. Ecological Engineering, 2015, 76: 75-83. DOI:10.1016/j.ecoleng.2014.04.021 |

| [6] |

何毅, 唐湘玲, 代俊峰. 漓江流域生态系统服务价值最大化的土地利用结构优化[J]. 生态学报, 2021, 41(13): 5214-5222. |

| [7] |

文建辉, 李建, 许睿, 等. 基于GIS技术和线性结构模型的漓江流域水污染状况分析[J]. 环境监测管理与技术, 2018, 30(1): 27-30. DOI:10.3969/j.issn.1006-2009.2018.01.008 |

| [8] |

ZHU D T, CHENG X J, LI W H, et al. Temporal and spatial variation characteristics of water quality in the middle and lower reaches of the Lijiang River, China and their responses to environmental factors[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(13): 8089. DOI:10.3390/ijerph19138089 |

| [9] |

申楷慧, 魏识广, 李林, 等. 漓江流域喀斯特森林土壤有机碳空间分布格局及其驱动因子[J]. 环境科学, 2024, 45(1): 323-334. |

| [10] |

JIA Z Q, LIU X J, CAI X F, et al. Quantitative remote sensing analysis of the geomorphological development of the Lijiang River Basin, Southern China[J]. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 2019, 47(5): 737-747. DOI:10.1007/s12524-019-00964-0 |

| [11] |

LI W H, CHENG X J, ZHU D T. Towards the hydrological effects of land use change in karst area, a case study in Lijiang River Basin, China[J]. Journal of Hydrology, 2024, 630: 130629. DOI:10.1016/j.jhydrol.2024.130629 |

| [12] |

李欣原, 韦文俊, 刘丽荣, 等. 传统村落建筑空间的文化折射与表达: 以漓江风景名胜区周边传统村落为例[J]. 桂林理工大学学报, 2019, 39(1): 82-93. |

| [13] |

郑密, 吴忠军, 侯玉霞. 基于演化博弈的监测-约束-激励系统生态补偿机制研究: 以旅游胜地漓江流域为例[J]. 生态经济, 2021, 37(3): 161-170. |

| [14] |

韦毅刚. 桂林漓江沿岸植物区系特点及其与景观的关系[J]. 广西植物, 2004, 24(6): 508-514. DOI:10.3969/j.issn.1000-3142.2004.06.006 |

| [15] |

钟泓. 基于GIS的漓江流域旅游资源空间结构变化分析[J]. 桂林理工大学学报, 2010, 30(3): 452-460. DOI:10.3969/j.issn.1674-9057.2010.03.027 |

| [16] |

王金叶. 漓江流域旅游生态系统可持续发展策略研究[J]. 广西社会科学, 2012(2): 12-15. DOI:10.3969/j.issn.1004-6917.2012.02.003 |

| [17] |

朱召军, 吴志强, 黄亮亮, 等. 漓江上游鱼类物种组成及其多样性分析[J]. 四川动物, 2015, 34(1): 126-132. |

| [18] |

刘胜峰, 闫文德. 漓江流域土地生态安全时空分异及其影响因素[J]. 中南林业科技大学学报, 2021, 41(11): 136-151. |

| [19] |

董淑龙, 马姜明, 辛文杰, 等. 漓江流域森林景观格局时空变化特征及驱动因素[J]. 广西科学, 2023, 30(5): 972-992. |

| [20] |

徐丽, 陈利顶, 贺桂珍. 漓江流域景观生态系统文化服务需求多尺度感知及影响因素[J]. 生态学报, 2024, 44(21): 9946-9955. |

| [21] |

LI N, WANG J Y, WANG H Y, et al. Impacts of land use change on ecosystem service value in Lijiang River Basin, China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2021, 28(34): 46100-46115. DOI:10.1007/s11356-020-12190-0 |

| [22] |

ZHU D T, CHENG X J, LI W H, et al. Characteristic of water quality indicators and its response to climate conditions in the middle and lower reaches of Lijiang River, China[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2023, 195(3): 396. DOI:10.1007/s10661-023-11011-4 |

| [23] |

丘思程, 胡金龙, 杨淮深. 基于生态系统服务和生态敏感性评价的漓江流域生态安全格局构建[J]. 西北林学院学报, 2024, 39(6): 153-162. DOI:10.3969/j.issn.1001-7461.2024.06.18 |

| [24] |

魏雨涵, 钱建平, 范伟伟, 等. 基于RSEI的漓江流域生态环境质量动态监测[J]. 中国水土保持科学(中英文), 2021, 19(1): 122-131. |

| [25] |

魏玺, 阳大智, 蔡湘文, 等. 基于Google Earth Engine的漓江流域生态环境质量评价及驱动因子分析[J]. 中国生态农业学报(中英文), 2024, 32(9): 1592-1608. |

| [26] |

倪春雨, 何文, 姚月锋. 基于Landsat 8的漓江流域生态环境质量及其影响因素分析[J]. 科学技术与工程, 2024, 24(12): 5227-5238. DOI:10.12404/j.issn.1671-1815.2305037 |

| [27] |

李杰, 刘家齐, 柒冰宇, 等. 漓江流域喀斯特森林碳氮磷湿沉降通量动态变化[J]. 应用生态学报, 2024, 35(12): 3393-3400. |

| [28] |

申楷慧, 魏识广, 李林, 等. 漓江流域喀斯特森林土壤有机碳空间分布格局及其驱动因子[J]. 环境科学, 2024, 45(1): 323-334. |

| [29] |

董淑龙, 马姜明, 辛文杰, 等. 漓江流域森林景观格局时空变化特征及驱动因素[J]. 广西科学, 2023, 30(5): 972-992. |

| [30] |

代俊峰, 全秋慧, 方荣杰, 等. 漓江流域上游非点源污染负荷估算[J]. 水利水电科技进展, 2017, 37(5): 57-63. |

| [31] |

刘曼, 付波霖, 何宏昌, 等. 基于多时相主被动遥感的漓江水面监测与水质参数反演(2016-2020年)[J]. 湖泊科学, 2021, 33(3): 687-705. |

| [32] |

杨海菊, 韦锋, 陈嘉美, 等. 一套适用于评价漓江水质的底栖动物多样性指数[J]. 广西师范大学学报(自然科学版), 2024, 42(4): 172-185. |

| [33] |

黄宏伟, 肖河, 王敦球, 等. 漓江流域水体中重金属污染特征及健康风险评价[J]. 环境科学, 2021, 42(4): 1714-1723. |

| [34] |

XIAO H, SHAHAB A, XI B D, et al. Heavy metal pollution, ecological risk, spatial distribution, and source identification in sediments of the Lijiang River, China[J]. Environmental Pollution, 2021, 269: 116189. |

| [35] |

吴林川, 王冬梅, 任远, 等. 漓江水陆交错带4种草本覆盖对地表径流氮素的消减作用[J]. 林业科学, 2018, 54(5): 168-176. |

| [36] |

李景文, 王珂, 殷敏, 等. 基于TSC-RBF的水质预测方法: 以漓江阳朔河段为例[J]. 地理与地理信息科学, 2015, 31(6): 62-66. DOI:10.3969/j.issn.1672-0504.2015.06.012 |

| [37] |

王硕, 林育青, 陈求稳, 等. 漓江大型底栖动物群落时空分布及水质生物评价[J]. 环境科学学报, 2018, 38(3): 1207-1213. |

| [38] |

徐广平, 沈育伊, 何成新, 等. 桂林会仙岩溶湿地不同富营养化水体水葫芦营养成分研究[J]. 中国农学通报, 2012, 28(26): 262-266. DOI:10.3969/j.issn.1000-6850.2012.26.053 |

| [39] |

邓亚东, 孟庆鑫, 吕勇, 等. 桂林地质遗迹景观特征及其保护开发策略研究[J]. 中国岩溶, 2021, 40(5): 783-792. |

| [40] |

涂纯, 罗为群, 陈雅祺, 等. 基于生态系统敏感性与服务功能的桂林喀斯特景观资源分区治理研究[J]. 中国地质, 2024, 51(6): 1839-1854. |

| [41] |

陈伟海. 洞穴研究进展综述[J]. 地质论评, 2006, 52(6): 783-792. DOI:10.3321/j.issn:0371-5736.2006.06.009 |

| [42] |

张美良, 朱晓燕, 覃军干, 等. 桂林甑皮岩洞穴的形成、演化及古人类文化遗址堆积浅议[J]. 地球与环境, 2011, 39(3): 305-312. |

| [43] |

韦跃龙. 岩溶景观旅游开发方式演变及主题融合式开发的探讨[J]. 热带地理, 2021, 41(5): 1073-1095. |

| [44] |

刘宏盈, 程道品, 叶晔. 桂林喀斯特景观分类与评价研究[J]. 广西师范学院学报(自然科学版), 2006, 23(S1): 12-17. |

| [45] |

张晓敏, 赵明秀, 郑文俊, 等. 漓江水资源"丰-枯" 变化对游客景观满意度的影响[J]. 北方园艺, 2015(11): 81-85. |

| [46] |

董淑龙, 马姜明, 王永琪, 等. 基于GIS与AHP的漓江流域阳朔段景观视觉吸收力评价[J]. 西北林学院学报, 2023, 38(1): 238-246. DOI:10.3969/j.issn.1001-7461.2023.01.33 |

| [47] |

汪海伦, 路明, 邹胜章, 等. 会仙岩溶湿地生态系统健康评价[J]. 科学技术与工程, 2022, 22(8): 3380-3386. DOI:10.3969/j.issn.1671-1815.2022.08.052 |

| [48] |

宋涛, 于晓英, 邹胜章, 等. 岩溶湿地退化评价指标体系构建初探[J]. 中国岩溶, 2020, 39(5): 673-681. |

| [49] |

刘涛, 沈利娜, 于奭, 等. 基于PMF和APCS-MLR模型的会仙湿地沉积物重金属源解析及污染风险评价[J/OL]. 环境科学, 1-21(2024-11-28)[2024-12-21]. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HJKZ2024112501I.htm.

|

| [50] |

中国新闻网. 广西首次发布漓江生态环境质量报告 生物资源丰富[EB/OL]. (2023-10-16)[2024-12-25]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1779876829664879904&wfr=spider&for=pc.

|

| [51] |

信忠保, 肖玉玲, 王冬梅, 等. 广西桂林漓江河岸带植被配置类型与退化机制研究[J]. 生态科学, 2014, 33(4): 631-641. |

| [52] |

李扬, 王冬梅, 信忠保, 等. 漓江水陆交错带不同淹没区植物多样性与土壤特征[J]. 生态学报, 2015, 35(15): 5121-5130. |

| [53] |

WU C S, MO Q F, WANG H K, et al. Moso bamboo (Phyllostachys edulis (Carrière) J. HouZeau) invasion affects soil microbial communities in adjacent planted forests in the Lijiang River Basin, China[J]. Frontiers in Microbiology, 2023, 14: 1111498. DOI:10.3389/fmicb.2023.1111498 |

| [54] |

人民网. 猫儿山因何得名?来自"华南之巅"的反差萌[EB/OL]. (2024-07-30)[2025-12-25]. http://gx.people.com.cn/n2/2024/0730/c179464-40928794.html.

|

| [55] |

朱柳霏, 戴艳花, 黎立港, 等. 猫儿山自然保护区不同林分类型土壤有机碳储量及其剖面分配特征[J]. 土壤通报, 2024, 55(4): 968-973. |

| [56] |

戴其文. 广西猫儿山自然保护区生态补偿标准与补偿方式[J]. 生态学报, 2014, 34(17): 5114-5123. |

| [57] |

康秀琴, 孟皓轩, 卢家锋, 等. 漓江流域古树名木资源组成及空间分布特征[J/OL]. 广西科学, 1-17(2024-12-10)[2024-12-25]. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GXKK20241206002.htm.

|

| [58] |

新华社. 广西发布漓江生态环境质量报告 继续保持"一类"》[EB/OL]. (2024-04-25)[2024-12-25]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1797299001627450864&wfr=spider&for=pc.

|

| [59] |

龙良初. 山水优先理念下的桂林城市特色建构[J]. 社会科学家, 2018(12): 95-103. DOI:10.3969/j.issn.1002-3240.2018.12.014 |

| [60] |

田梦瑶, 郑文俊, 艾烨, 等. 桂林山水城市历史景观"锚固-层积"时空过程解译[J]. 中国园林, 2022, 38(3): 26-31. |

| [61] |

吴曼妮, 郑文俊, 胡露瑶, 等. 风景的人文化进程: 桂林山水园林审美历程之解读[J]. 中国园林, 2020, 36(3): 50-54. |

| [62] |

郭佳琪, 王荣. 桂林八景游赏、空间、命名的演变探究[J]. 桂林师范高等专科学校学报, 2023, 37(2): 1-9. DOI:10.3969/j.issn.1001-7070.2023.02.001 |

| [63] |

闫晋波. "山水城市"理念与当前城市建设实践案例刍议[J]. 城市发展研究, 2020, 27(10): 1-5, 13. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2020.10.001 |

| [64] |

林哲. 桂林独秀峰山前城市形态空间历史演变[J]. 桂林工学院学报, 2004, 24(2): 159-164. DOI:10.3969/j.issn.1674-9057.2004.02.007 |

| [65] |

范文艺. 桂北地区旅游古镇传统商业街道空间质量评价研究: 以广西兴坪古镇为例[J]. 贵州民族研究, 2013, 34(1): 135-139. |

| [66] |

喇瑞萍, 郭海湘, 张文凯, 等. 历史文化遗产的灾害综合风险评估: 基于改进PSR模型的实证研究[J]. 安全与环境工程, 2024, 31(3): 1-10. |

| [67] |

韦伟. 桂林传统村落勘录[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.

|

| [68] |

周有光, 桂林市文物保护与考古研究中心. 桂林名镇名村[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2022.

|

| [69] |

程凯永, 梁景慧, 孙硕, 等. "非典型" 传统村落景观格局与生态旅游发展研究: 以桂林喀斯特世界自然遗产地明村为例[J]. 林业调查规划, 2024, 49(3): 199-205. DOI:10.3969/j.issn.1671-3168.2024.03.033 |

| [70] |

梁振然, 任爽. 桂林市乡村园林景观分布特征及评价研究[J]. 中国农业资源与区划, 2018, 39(4): 221-225. |

| [71] |

郑文俊, 曹文涛, 洪子臻, 等. 漓江流域传统村落三生空间基因识别与图谱建构[J]. 风景园林, 2024, 31(12): 40-48. |

| [72] |

高文涛, 李欣原, 刘丽荣. 景边型传统村落景观格局及生态系统服务价值演变研究: 以桂林旧县村为例[J]. 小城镇建设, 2024, 42(2): 67-75. DOI:10.3969/j.issn.1009-1483.2024.02.009 |

| [73] |

唐凌. 寻找桂林古道的文化力量[J]. 桂林师范高等专科学校学报, 2017, 31(5): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.1001-7070.2017.05.001 |

| [74] |

董素云, 张江华. 灵渠流域多民族交往交流交融的历史及启示[J]. 原生态民族文化学刊, 2024, 16(6): 24-32, 153. DOI:10.3969/j.issn.1674-621X.2024.06.003 |

| [75] |

阳玉平. 审美人类学维度下的遗产地旅游: 以兴安灵渠为例[J]. 马克思主义美学研究, 2020, 23(1): 513-525, 755-756. |

| [76] |

吴金秋. 桂林古道修护中的民间力量[J]. 桂林师范高等专科学校学报, 2018, 32(4): 10-16. |

| [77] |

庞瑜, 廖细棱, 韦姗姗, 等. 山水间的历史记忆: 桂林石刻申报世界文化遗产的观察与思考[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2023(22): 154-157. |

| [78] |

柯立, 张捷, 李倩. 书法景观旅游地游客感知意象影响因素分析: 以桂林叠彩山景区为例[J]. 中国岩溶, 2010, 29(1): 87-92. DOI:10.3969/j.issn.1001-4810.2010.01.015 |

| [79] |

骆亚男, 刘坚, 李东. 唐代摩崖造像考察及研究: 以桂林西山唐代摩崖造像为例[J]. 社会科学家, 2019(4): 148-151. DOI:10.3969/j.issn.1002-3240.2019.04.023 |